雷军言论对比

在2025年3月29日晚,一辆小米SU7在高速公路上,由于前方道路修缮,需要向对向车道借道行驶。在较为复杂的路况中,小米SU7的智能辅助驾驶(NOA)系统失效,与隔离带水泥桩碰撞,引起电池自燃;同时,高速碰撞导致车架结构变形严重,无法正常开门;导致车上三名女大学生在遇难时无法逃亡,不幸被烈火活活烧死。

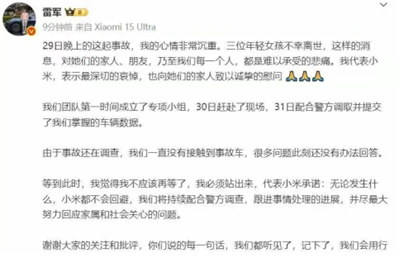

针对此次事故,微博账号“小米公司发言人”称:“事故发生前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,以116km/h时速持续行驶。事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。”似乎整个事故过程是这样的,在事故发生前,NOA系统检测到了异常,切换为人驾驶系统,人操控的时候误操作导致事故发生。但是,一旦我们看向“小米发言人”提供的事故时间节点的摘要会发现,在当晚22点44分24秒,时发出风险提示“请注意前方有障碍”,并开始减速;至22点44分25秒进入人驾状态;至22点44分26-28秒事故发生。也就是说,在系统发出提示后仅过去了足足(!)2-3秒的时间供人操作,难怪有网友戏称:只要在事故前退出智驾系统,说明就不是智驾系统的问题。

“小米发言人”发表的声明

自然,面对如此大的舆论风波,小米集团CEO雷军也在微博上发表声明,声称:自己“心情非常沉痛”,要向受害者家属“表示深切的哀悼”和“诚挚的慰问”,并在第一时间成立专项工作组,配合警方调查。然而,一位受害者的父亲表示:“距离事故发生已经第4天了,小米没有主动联络过我们,客服部对家属以及对外的说辞与实际不一样。”

雷军发表的声明

目前,此次事件并没有任何一家资本主义企业承担责任,还处在漫长的“调查阶段”。家属们也没有得到应有的赔偿,即便有应有的赔偿,在资本主义下也只是冷冰冰的金钱赔偿而已,远不能弥补受害者的亲朋好友心中的悲痛。其实,这起事故不是由别的引起的,正是由于资本主义下,为了为商品垄断价格制造合理性而进行虚假宣传的恶果。从技术上来说,此次事故是由于智能驾驶系统与AEB(紧急制动)失效、电池自燃与车体结构损伤联合作用引起的,而这三方面正是小米此前所重点宣传的,正是这种虚假宣传导致了此次事件的发生。

1.“智能”驾驶(辅助)系统,真的智能吗?

受害人的母亲曾提到,自己曾劝阻女儿不要过于信任智能驾驶系统,但是得到的答复时,女儿强调智能驾驶的方便与安全,甚至在她劝解之后,女儿仍然以“各种能证明安全的依据”来反驳。其实,在小米SU7的发布会中,对其智能驾驶系统(注意,没有辅助二字,并且在官网中的介绍也没有辅助二字),进行了大肆的吹捧。小米在宣传中声称,“已经把全国所有的高速公路都跑了一遍”,雷军本人在“中国电动车百人会论坛”中说小米已经实现了“端到端的自动驾驶”。然而针对高速路中比较常见的向对向借道的情况,为什么就NOA系统会故障呢?很显然,受害者也是深受这种吹捧的毒害。

小米官网中,智能驾驶栏中没有辅助二字

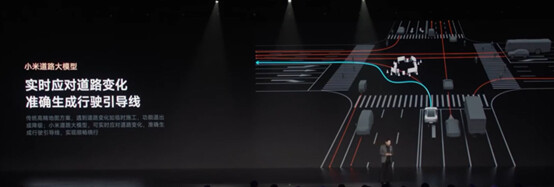

小米发布会中,提到的智能驾驶功能

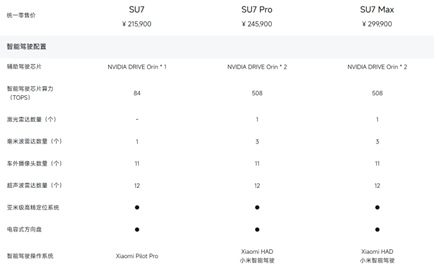

此外,发布会中,小米声称小米SU7还可以:“实时应对道路变化,准确生成行驶引导线”。,还有所谓可以分辨精度极高的障碍物。可是,为什么到了事发时这个功能没有作用呢?事发车辆为小米SU7标准版,其智能驾驶系统相较于pro版本和ultra版本阉割了很多,主要是阉割了算力,仅有84tops,是其他版本的16%,同时也没有集成的激光传感器(通常来说,激光测距要比图像数据更准确,数据处理量更少)。不仅NOA系统发生故障没有正确识别路况,AEB系统也没有实现紧急刹车的功能。

小米SU7各版本的智驾配置对比

网民对此表示,发布了一年了,才知道AEB还有限制条件。因此,NOA系统故障和AEB功能失效很可能的原因是小米SU7标准版算力低下和数据精度不高导致的(之前有新闻报导小米的AEB系统在60km/h的速度下也会失效,导致撞人事故。所以小米这个智能驾驶的智能程度是要打很大的问号的)。在标准版的智能驾驶到底具有说明具体的功能这一点上,雷军及小米很显然是没有讲清楚的。

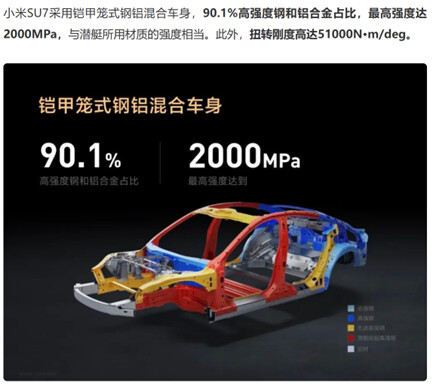

2.铠甲混合车身,真的牢固吗?

小米曾在宣传中大肆鼓吹其自研的“小米泰坦合金”,称其是“兼顾强度、韧性和稳定性”,然而知乎上有人根据小米企业公开的专利,只能够计算得到拉伸破坏强度和屈服强度(对比了一下真正兼顾强度和韧性的航空铝,发现小米合金力学性能均落后于航空铝),而对于材料的韧性和稳定性没有说明。此外,在整体车辆结构中,小米鼓吹其车架为“铠甲笼式钢铝混合车身”,与潜艇所用材质的强度相当。

小米关于车身强度的宣传广告

但是,这里表述的十分含糊,因为按照字面意思的理解的话就是破坏强度,然而破坏强度在2000MPa是高强度合金钢可以达到的,不需要额外的吹捧。另外,强度本身是材料的属性,和车身结构并无关系,而和材料的组成元素以及热处理工艺相关。如果是有什么这方面的创新的话,按照小米的习惯就会大肆宣传了,但是小米对此也没有相应的宣传。此外,锂电池本身就具有在外力冲击下产生自燃的可能性,因此,较于最高强度,车架的屈服强度,或者说结构失效时的应力-应变状态更加重要(应力指的是对力的集中程度的度量,单位为帕斯卡Pa,在车辆工程中通常使用兆帕斯卡MPa作为基本单位,表示单位面积受到多少的力。应变是指,在应力的作用下,对材料形变程度的度量,通常用百分比或小数表示单位长度、面积、体积的改变量)。结构失效强度是设计新能源汽车所必须要考虑的事情,因为既要保证事故发生时电池不会因为外力冲击自燃,也要保证自燃时车门结构稳定可以正常打开。然而事实也表明这样的“高强度”车架,在事故发生时,无法保证电池不自燃和车门可以安全打开。小米也没有在这样重大安全相关的问题上发表任何有关材料。而这种广告又给人一种用料扎实、强度很高、很安全的错觉,所以这又是一种虚假宣传。

(补充一点,这里提到了抗扭刚度,我个人觉得也算是一种春秋笔法。材料的抗扭刚度首先和材料的弹性模量有关,弹性模量也是材料本身的一种属性,这一点无可厚非;但是,抗扭刚度和发生扭转变形的截面的几何属性有关。于是,这里就可以有很大的操作空间了,只需要找一个惯性矩最大的截面作为参考面就可以了,因此我觉得这个数据也没什么参考意义。小米这种宣传在没有接触过力学知识的人眼里可能会觉得刚度很大,强度很大,很安全。但是细细分析一下,就会发现看似严谨的广告,其实操作空间非常多。)

除了虚假宣传以外,在调查新闻时发现,有“业内人士”说,如果要在车门上进行“冗余”结构的设计,使单车成本上升整整300-500元,然而小米SU7标准版的售价为21.59万元。

3.硬核防护锂铁电池,真的安全吗?

由于新能源汽车电池自燃事故很多,所以小米SU7为了打消“顾虑”,对于电池安全防护也是大肆吹捧的。首先,是鼓吹小米电池防护在机械结构上十分安全,高达“14层”的物理防护;其次,是大费周章设计了一个什么“电芯倒置技术”,可以在电池自然的时候向下喷燃,最大程度保证乘员安全;最后又是说小米开发了先进的“预警系统”,紧急情况下可实现4ms内切断电流。

然而事故的事实却表明多层物理防护没有阻止冲击到电芯,电芯倒置也没有组织车辆自燃,预警系统也没有切断电流防止电池自燃。可见这套所谓结构防护,也是没有起到应有的作用的。在调查新闻的时候也发现,有“小米内部人员”声称,在小米SU7上是没有使用“电芯倒置技术”的。而在官网中,各版本小米SU7的对比中,各个版本的安全配置则是一致的。

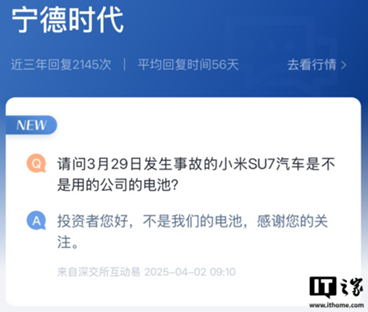

此外,在此次事故发生以后,作为小米汽车电池供应商之一的宁德时代(另一个供应商为比亚迪弗迪电池),很快在投资者问答中回应:自燃电池“不是我们的电池”。比亚迪方则称,“小米SU7相关问题可以咨询小米官方,比亚迪方面暂时无法直接解答问题。”并且,有资料表明,小米购买的不是原装电池,而是购入磷酸铁锂电芯材料之后进行重新组装。可以预见的是,两大电池厂商与小米集团之间的相互推诿,会极大地阻碍事故真相的调查。

宁德时代在投资者问答中的回应

罪恶的虚假宣传是为何?

在今天,资产阶级庸俗经济学家们在理论上经常把使用价值和价值混同,说“效用”是决定商品价值的,并且把“效用”与主观的感觉进行混同。然而这种观念是实践上的基础的:垄断资本为了将商品的高额垄断价格合理化,不得不使用各种手段尽力美化自己售卖的商品。小米就是这样,在上述这三方面中,可以看出小米集团用了怎样的春秋笔法美化小米SU7,从而误导甚至欺骗消费者对其进行购买。

小米过去经常营造一种性价比高的良心面貌,然而这种性价比也是为了腐蚀小资产阶级搞奢侈享受所塑造的,也就是即满足小资产阶级心目中过上资产阶级奢侈享受的生活,又不像真的资产阶级奢侈生活那样需要巨大的开支。小米SU7也是这样,在安全、性能、内饰以及车身设计等方面大肆鼓吹,主观的捏造各种“效用”,为其高额的垄断价格制造合理性。然而,在这种捏造“效用”的背后,却是对真正重要的驾驶安全的漠视。这种宣传,还会使人坚信这辆车是安全的,因为这是对一辆车的最基本的需求。可以说,这样的虚假宣传就是这起事故的杀人元凶。这种对安全的漠视还表现在事故发生之后,小米集团一方面对公众表现出急切地关心,想要给大家还原真相;另一方面,又在公告中使用春秋笔法,企图把事故责任推到驾驶员的头上。而电池供应商们也不主动表示承担责任进行调查,也是一种推卸责任的态度。可见,被“网民”们夸赞的小米公司,以及“国之重器”的新能源电池商,究竟是怎样一副欺骗人民、压榨人民的伪善面目了。