中国的“文艺复兴三杰”——李贽、黄宗羲、王夫之

在当今中修资产阶级学术界,每每提到近代民主思想时,所讲的多半是西欧、主要是意大利的文艺复兴,总是在但丁、达芬奇等名字之间转来转去。可谈到中国呢?直白些的,就对明、清两代统统打上“愚昧”、“落后”的标签,大谈中国直到近代西方入侵时才开始“学习先进西方文明”;而另有些装模做样的专家,则把程、朱那一套几千年嚼不烂的儒教搬出来,说这是同时代中国比肩文艺复兴的先进思想,甚至厚颜无耻的给孔孟之道冠上什么“民主”、“平等”、“社会主义”的美名。那么,中国到底有没有近代民主思想?答案的肯定的,但绝不是孔孟之道、程朱理学,更不是什么王阳明心学。

明朝中后期,雇工剥削开始在手工业生产中出现,工商业地主阶级开始发展资本主义经营,与此同时诞生了市民阶层,中国出现了资本主义的萌芽。随着资本主义萌芽一同诞生的市民阶层和开始发展资本主义经营的地主阶级,他们的思想也朝着近代资产阶级民主思想发展,这样的思想便是当时的法家朴素唯物主义哲学,也正是中国近代的民主思想。这种近代民主思想如同西欧近代资产阶级民主思想一样,将矛头直指维护封建统治的唯心主义神学,也就是中国的儒教哲学。它宣扬一种资产阶级“人文主义”,用资产阶级人性论来代替地主阶级人性论,用法家功利主义代替儒家“存天理,灭人欲”的禁欲主义,用唯物主义反映论代替唯心主义先验论,甚至在一定范围内、一定程度上提出了要求施行统治阶级内部民主政体的主张,以反对日益腐朽的中国封建专制主义统治。这种近代民主思想的代表人物,就是明朝末期的李贽、明清之际的黄宗羲、王夫之。

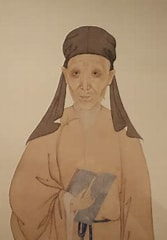

(一)李贽——大反千年儒教统治

李贽出生在明朝嘉靖年代。1522年嘉靖皇帝朱厚熜上台统治后,明朝便进入了后期阶段。在这一阶段,中国封建王朝极端专制主义统治愈发腐朽,大地主庄园制经济愈加膨胀,土地兼并之风横行,以至到崇祯年代,江南地区“有田者十一,为人作佃者十九”。封建地主对农民实行了惨无人道的掠夺,大加租税、附加税盘剥,甚至“私设公堂”、“拷打租户”,无恶不作,逼得农民毫无生路可走。但与此同时,明朝中叶从叶宗留、邓茂七开始直至刘六、刘七起义为止的农民大起义,沉重打击了明朝大地主阶级腐朽统治,一定程度上松动了大地主庄园制经济,使得明朝后期得以有推行法家路线的条件。以张居正为首的一批法家地主阶级上台,针对当时政治、经济、军事等各方面制度展开了改革。然而,由于明朝封建统治已到极端腐朽衰落的地步,张居正改革仅维持十年便遭到反攻倒算。儒法两条路线的斗争表现的尤为激烈、残酷。不过,在中叶农民大起义以及后来张居正改革的推动下,明朝后期的资本主义萌芽也逐渐发生、发展起来,小商品生产者开始分化,诞生的商业资本逐渐往工业资本发展,并出现了一定规模的雇佣劳动。由此,作为近代资产阶级与无产阶级前身的新兴市民阶层也诞生了,随之而来的便是市民阶层对中国封建王朝专制统治的反抗,市民暴动风起云涌。李贽正是生活在这样的年代,农民起义、市民斗争、法家改革给他带来了深刻的影响。历经明末社会之黑暗的他,毅然决然的走上了尊法反儒的道路,提出了带有近代民主思想的唯物主义学说。

李贽基本的世界观是朴素唯物主义。他在本体论方面虽然没有系统的论述,但对于理学所提出的“理(精神)”为世界本源的观点是坚决反对的。他在《焚书》中写有夫妇论一篇,以夫妇生育为比喻,提出了天地万物生于“阴阳二气”的结论,认为世界是由物质性的“阴阳二气”所创造,反对理学“一能生二,理能生气,太极能生两仪”的精神创造物质之说法,坚决指出:“天下万物,皆生于两,不生于一”。

在李贽的哲学中,最为突出的便是他反封建的民主主义思想,以及敢于叛中国几千年儒教统治之逆的尊法反儒思想。

李贽的民主主义思想是以资产阶级人性论作为基础的。他讲求利欲,认为人是不可能无欲无求的,表示“人必有私”。他从社会生活各方面举例,说种田的人为着收获,考试的人为着中举,总之谁都是为自己私欲而做事。对于人与人之间的相互关系,他也以利己主义为基础来解释,认为是如同做生意一样的利害关系,即“天下尽市道之交也”。他认为,讲求私欲、讲求物质享受,这是人人皆有的本性,是“人禀赋之自然”。从而“虽圣人不能无势利之心”,所以圣人不欲富贵那不过是骗人的鬼话。李贽便从资产阶级人性论的角度,揭穿了理学家自封道德高尚、“无欲无求”,大谈“存天理、灭人欲”的虚伪假面。从这一点上来说,李贽既反对了儒教禁欲主义,同时也否定了地主阶级人性论,抹去了将“天理”即封建社会伦理道德作为认识的根本追求这套唯心主义先验论的基础。既然人人皆自私,那么就根本不存在所谓人们由于物欲杂念过多而丢掉“天理”的说法,也就更不用“存天理,灭人欲”了;为个人利欲,就不可能会去相信什么“三纲五常”的“理”。从讲求物质生活、物质享受的利欲论出发,李贽对儒家哲学常说的“理”进行了另一番完全相反的解释。他直截了当的指出,“穿衣吃饭,即是人伦物理”,除掉穿衣吃饭,就根本没有“理”。这里李贽所说的穿衣吃饭,当然不是超阶级的穿衣吃饭,而只是他所代表的城市市民阶层的穿衣吃饭,而不是农民阶级的穿衣吃饭。但李贽这一观点,直接痛击了理学“存天理,灭人欲”的反动禁欲主义说教,在当时的历史条件是下是具有相当的反封建进步意义的。

李贽以大无畏的反潮流精神,将反封建矛头直指儒家祖师爷孔老二。自汉代白虎观会议后,儒家哲学便正式往宗教方向发展。在唐中叶封建土地国有制崩溃后,中国封建社会走向衰落,法家地主阶级赖以生存的基础日益薄弱,政治力量弱小,难以长久推行法家路线;而相反,儒家路线随着大地主庄园制膨胀而猖獗起来。宋代以后,孔孟之道以更为反动的程朱理学形式出现,为地主阶级大肆迫害农民阶级、进步法家地主等所用。一时间,孔老二的头衔被加封得越来越长,地位简直是要跟西方上帝——耶和华平起平坐;孔老二的话也被奉为世间真理,要有人敢反驳一句都要遭到极重处罚。所以,宋代以后的法家地主阶级,一般以反对程朱理学的面貌来反对儒教哲学,少有人敢戳破孔老二的“英明圣像”——然而,身处明朝极端专制主义高压统治的李贽,却做到了这一点。

李贽以法家功利主义与资产阶级人性论为基础,针对儒家祖师爷孔老二及其反动门徒展开了一场全面批判。他对于孔老二办学“弟子三千”、“有教无类”等肉麻吹捧一概不信,揭露出孔老二“无学术以授门人”,根本不懂什么学问和教育的真相;对孔老二装裱了几年前的“圣人”形象,李贽更是戳穿了说:“虽孔夫子亦庸众人类也”。既然连圣人都有自己的私心私欲,那么作为儒教的大圣人孔老二也就不过是个满嘴仁义道德,实际上一肚子男盗女娼的庸人小丑罢了。在真理观方面,李贽反对以孔丘之是非为是非。历代反动剥削阶级,总是拿孔老二的话作为维护自身统治地位,禁锢人民群众思想的工具,儒教经典《论语》等作被披上了神秘外衣,成了宗教中《圣经》一样的存在,书中的每字每句都被吹捧为决定世界发展的规律。这正是儒家哲学宗教化的表现,对于这一点,李贽愤慨的反击称,自孔老二出世后几千年,社会上没有是非,原因就是人们总以孔老二之是非为是非,这就相当于没有是非!对于以孔孟之道为基础的儒家经典,李贽更是不屑一顾,对《六经》、《论语》等经书大批一通,斥其为“乃道学之口实,假人之渊薮”。至此,李贽的反潮流思想没有就此打住,他以批判孔老二为核心,把以后整个儒家学派一齐批了个遍,从孟轲、董仲舒到朱熹等人一个都没放过。他指斥理学为害人误国之“伪学”,而那些满嘴仁义道德,实则猖狂剥削百姓的儒教徒则是“阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘”!这群人“一步一趋,舍孔子无法足”,简直像是黑夜里随声乱吠的狗一样。

在中国儒教统治的社会中,法家思想作为讲求变法、讲求功利,主张历史进化论而与儒家思想截然相反的学说,历来是遭到统治阶级坚决反对的。历史上的法家代表人物,被儒教徒斥为是亡国祸害、苛政暴虐,诽谤、攻击难以计数。对此,李贽感慨“自古至今多少冤屈,谁与辨雪!故读史时,真如与百千万人作对敌”。他正是抱着“与百千万人作对敌”的勇气,决心要为历代法家“一洗千古之谤”!他称赞秦始皇为“掀翻一个世界”的“千古英雄”;称李斯是“才力名臣”;赞扬武则天“胜高宗十倍,中宗万倍”,甚至评价陈胜是“匹夫首倡”、“古所未有”,完全把儒教统治下是非标准翻转了一个遍。无论是在深度还是广度上,李贽尊法反儒思想都超越了前代的进步思想家,对后世的儒法斗争带来了深远的影响。

可是,正是这样一位进步思想家,却被中修统治阶级有意抹去了。中修官方教材中几乎没有李贽的身影,即便有也不过是模棱两可的介绍,甚至是极端歪曲事实的污蔑。李贽被他们评价为“反传统”学者,只提到他宣扬“人性自私”云云,好似他不是拥有近代资产阶级民主思想的反儒斗士,而是什么与“中华优秀传统文化”背道而驰的“真小人”。在这里,李贽学说的历史功绩是一点也看不见了。甚至说,中修还要捏造李贽师承王阳明心学的谣言,把一位进步的反儒战士与一个迂腐不堪、反动透顶的儒教头子划在一起。如此遮遮掩掩,中修统治阶级究竟是在怕什么?实际上,怕就怕在李贽的反儒锋芒上。因为李贽的反儒矛头,也同样指向中修这个当今最大的儒教卫道士!

中修统治阶级同以往一切尊儒反法的反动剥削阶级一样,把儒家思想奉为圭臬,将孔老二及其历代门徒捧为圣人,把孔孟之道美化成是“中华优秀传统文化”,大言不惭的把儒家思想作为除修正主义思想以外的另一统治思想,称要将“(修正)主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化(儒教——引者注)相结合”(出自2021年11月,中共十九届六中全会发布的《决议》)。而对于法家,不好公开污蔑的,它就偷偷抹去其存在;能够公开污蔑的,便大加抹黑,极尽歪曲事实之能事。这在它儒教祖师爷孔老二那里,就叫做“春秋笔法”。中修靠这套春秋笔法,大反社会主义中国无产阶级文化大革命以来批林批孔、评法批儒的革命路线,把法家的历史功绩能删的删了个遍,却大量宣扬孔孟之道,把从儒教经书一一搬到讲台上来荼毒中国人民。中修的官方教材里,商鞅、韩非、荀况几笔带过;管仲、王充、范镇绝口不提,对于历史上作出杰出贡献的法家思想家、政治家,它更是恨得咬牙切齿。秦始皇就是一例。直到现在,污蔑秦始皇“焚书坑儒”使得“先秦以来的许多珍贵文献毁于一旦”的话还挂在中修官方教科书上!不仅如此,中修对于秦始皇的污蔑完全是继承历史上反动剥削阶级的衣钵。官方教科书有专门一栏讲秦朝暴政,是这么评价秦始皇的:

“完成统一后的秦始皇,穷奢极欲,大兴土木,建造宫殿、陵墓。他花费巨额钱财求仙访药,以求长生不老。秦始皇兴师动众出外巡游、封禅,征发繁重,百姓不堪重负,生活在水深火热之中。秦朝刑法严苛,人民摇手触禁,‘赭衣塞路,图周成市,天下愁怨’,社会阶级矛盾严重激化。”

这不是非常直白的把头号儒教卫道士中修仇恨法家的脸孔暴露出来了吗?对法家是这幅态度,但对儒家却是另一幅完全相反的态度。中修头子习近平,参加孔子诞辰多次,肉麻的吹捧儒家思想“对中华文明产生了深刻影响,是中国传统文化的重要组成部分”。自中修全面提出要将修正主义与儒教相结合后,官方教材里四书五经文章越来越多,从《论语》、《孟子》到《大学》、《中庸》几乎一个不落,苏轼、韩愈等儒教徒的诗词歌赋堆砌成灾,几乎要把教材变成儒经。社会生活中,中修大力推行“国学”,把什么“仁爱”、“孝敬”、“尊师”、“诚信”等推广到每一个角落里去,甚至还要推广到全世界去,效仿前殖民主义头子美帝建清华大学之故事,在世界各国建立“孔子学院”来进行文化殖民。这样荼毒全国、祸害全世界的恶行,正是说明中修利用儒教干出来的恶行相比从前剥削阶级来说,完全是有过之而无不及!

但是,中修越是抹杀,反而越是凸显出李贽的反儒精神,在历史上是有着怎样的进步意义,就越是让人们明白:“无学术以授门人”的孔老二完全不是什么“有教无类”、“因材施教”的大教育家;社会上大肆吹捧的那群儒教代表人物,什么子孟董韩程朱王,没有一个是好东西。过去,李贽敢于在明朝极端专制主义统治下叛儒教的逆;现在,我们也要叛中修帝国主义的逆,大造儒教的反,重新拾起社会主义中国批林批孔、评法批儒的战斗思想。而且,我们不仅要为过去曾在历史上做出一定贡献,却遭到中修抹杀、污蔑的的法家进步思想家翻案,更要为那些至今遭到中修百般诋毁的真正的无产阶级革命家“一洗千古之谤”;不仅要刀锋直冲儒教,而且要将儒教与修正主义共同维护的整个资本主义秩序掀翻!

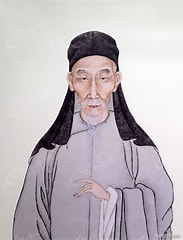

(二)黄宗羲——视皇帝为“独夫”,“藏天下于天下”

黄宗羲的哲学思想基本是唯物主义的。他虽然受到过王阳明心学的影响,但并没有顺着其主观唯心主义走下去。对于物质与精神间关系的问题,黄宗羲提出“无气则无理”的命题,指出没有物质就没有精神,“理根于气,不能独存”。所以,黄宗羲对于世界本源的问题,得出是一条古往今来世界“无非一气也”的结论。以物质第一性为基础,黄宗羲认为理为“气自有之条理”,物质具有自己的运动规律。进而,他认为“物无穷尽”,得出了物质运动永恒的结论。这些都是鲜明的唯物主义观点。

黄宗羲对于那些空谈仁义、道貌岸然的理学家、儒教徒同样的十分憎恨的。他斥责儒家是“欺世”的骗子,指出“立功建业,别是法门,而非儒者之所与”。不过,黄宗羲的学说最为突出的,当属他对封建统治核心——君主专制制度大无畏否定和追求代表统治阶级内部民主制度的“天下之法”的政治思想。

黄宗羲生活在明清之际,他的政治思想和哲学思想就是在这样 “天崩地解”的时代下产生的。明末崇祯年间,大地主阶级对农民盘剥相当深重;同时,为了搜刮更多民脂民膏,抑制资本主义萌芽的发展,大地主阶级派出各种矿监税使鱼肉百姓,压迫矿工、佃农及城市中小市民阶层。在如此残酷的剥削、压迫之下,明末自1627年起迸发出一股股农民起义的激流,最终汇聚成为以李自成、张献忠为领导,席卷全国的农民大起义。农民军建立了自己的革命政权,最终于1644年由李自成领导的大顺军埋葬了明朝,沉重打击了封建统治制度。但此后,汉族大地主阶级吴三桂勾结满清贵族奴隶主阶级,打开国门山海关,共同镇压了明末农民大起义。与此同时,明朝灭亡后,残余的大地主阶级在南方建立了南明地方政权,由于其统治过于腐朽,在清军南下进攻过程中便一个一个接连灭亡。黄宗羲亲身经历了这一切,青年时代的他就参加过反对统治阶级内部最腐朽势力——阉党的斗争;明朝灭亡后,他还曾参加过熊雨轩领导的抗清斗争。他看到:原先“至尊无上”的崇祯皇帝,现在被农民起义吓到上吊;数个短命的南明小朝廷扛不住清军入关接连垮台;封建君王昏庸无能,农民市民纷纷举起抗清大旗……儒教三纲五常的封建等级秩序在他头脑中越来越站不住脚。他一定程度上承认了这些现实的斗争,认识到封建皇权不是不容置疑的存在;相反,国家的灭亡反而正是源于皇权的腐败。于是,黄宗羲在总结明朝灭亡的教训,反对唯心主义理学的过程中,最终得出了反对君主专制的结论。

黄宗羲通过集中揭露当时社会君主种种残酷暴虐之恶行,来否定君主专制的合理性。他深刻指出,君主专制早已为“天下之大害”。在取得政权前的君主,便是打着所谓“固为子孙创业”的旗号,四处残酷迫害天下百姓,“屠毒天下之肝脑,离散天下之子女”,只会夺得他“一人之产业”;取得政权后,更是“敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐”,还厚颜无耻的认为这都是他个人奠定基业所生出的利息!黄宗羲这番揭露和批判,不仅是对封建最高统治者——君主本身的否定,而且也是对于儒教所宣扬的君主制度本身的否定。古往今来,剥削阶级总是极力对过去历史上的反动君主涂脂抹粉,最为经典的便是将封建君王通过狗咬狗的斗争,通过残酷镇压、掠夺劳动人民来夺取最高统治权的事实美化成是个人品行能力的发挥的结果,尤其是被儒教美化成是秉持“仁义”、“仁德”,施以仁政的结果。但实际上,正如黄宗羲所指出,这些反动君王无不是踩在人民血泪上夺取的天下。

因此,黄宗羲认为,既然君主统治国家只是为“一人之淫乐”,根本“不以天下万民为事”,那么为臣就不必“杀人以事君”,这是对于儒教纲常礼教核心“君臣”之道的大胆蔑视。黄宗羲指出,君主既然不以万民忧乐为忧乐,那么它的存亡不过只是它自己的存亡,是“一姓之兴亡”。这样,黄宗羲便把人民大众与封建君王对立起来,以市民阶层代表的角度模糊把握到了封建社会的一大重要矛盾:封建君主统治集团与人民大众的矛盾。自孔老二始,历朝历代儒教徒都把君王抬高到极其吓人的高度,反复咀嚼那一套“君臣”之道,实则是宣扬“君可以不仁,臣不可以不忠”一套让臣子无条件服从专制君主的奴才哲学;儒教徒甚至还借用各种封建迷信、谶纬神学把君主说成是上天的代表,以此来恐吓劳动人民,强迫他们顺从君主统治。但是,黄宗羲却完全蔑视君主“至高无上”的地位,把君主从“代表上天统治凡间”的天子地位上拉下来,斥责其只为“一姓”、“一人”牟利,是“寇仇”、“独夫”!这是对儒教思想的严厉打击。

黄宗羲还指出,封建专制制度在经济、尤其是在赋税方面有“三害”:一害,为“积累莫返之害”。他认为,封建社会每次赋税改革,都最终加重人民税务负担。黄宗羲的不明白封建社会内部儒法两条路线的斗争,自然是不明白形式上相同的政策在两条不同路线下的不同差别,所以认为明末施行一条鞭法以来,鞭外加鞭、饷上派饷,以至“民之得有其生也亦无几”,能活下去的人越来越少。但是,黄宗羲所揭露出的这一现象,却反映出封建社会必然衰落的发展趋势。由于土地兼并越发严重,大地主阶级势力不断膨胀,一部分中小地主所推行的法家路线越来越难以维持,也越来越没有力量。于是,特别在中国封建社会后期,赋税改革见效不大,即使有所成效,不久便会遭到儒家大地主阶级反攻倒算,被利用来作为加征加派的工具。两税法、一条鞭均是如此。所以,黄宗羲认为,若要彻底改革赋税,则要返回积累以前;必须均分土地给农民,仅收取田税一成(无地农民则二十取一收税)。二害,为“所税非所出之害”,即针对农民征的税非农民所产作物。这是黄宗羲对于封建商人在农民折物换银过程中的盘剥行为的批判。他认为,由于明代银贵,而农民又得以粮、布折银纳税,导致即便丰年折算后仍不足上供,把农民逼到“岁岁凶年”的境地。三害,为“田土无等第之害”。剥削阶级贪得无厌,征税不区分土地好坏,甚至连不毛之地都要交租,给贫苦农民极大灾难。对此,黄宗羲主张根据土地肥沃程度重新丈量土地,用土地肥力而非征税额来评判土地等级,以消除不平等现象。

以经济上反对土地兼并,反对征收高额累积赋税以及封建商人中间盘剥为基础,黄宗羲在政治上主张以“天下之法”取代“一家之法”,要求法治要“藏天下于天下”,即使天下财富归天下人所有。黄宗羲的这种法治思想,是同西欧启蒙运动前后主张以自然理性为基础定理法律来改变社会的资产阶级历史唯心主义哲学相近的。他认为,法原本是天下人为维护共同利益而制定的规章制度,从而使大家都共同遵守,这便是“天下之法”;而后来,作为最高统治者的君主窃取了法,出于维护其个人利益而创立法,根本没有“一毫为天下之心”。黄宗羲认为,以公立法,天下就能归于天下人,从而实现政治经济上的平等,“贵不在朝廷也,贱不在草莽也”。那么,即便法不严,乱也不生,人们共同维护公共利益,没有法也会创立法。这便是“无法之法”;以私立法,天下都装进君主的口袋里,那么政治经济便极端不平衡。君主为谋私,便要防他人谋私,于是层层设卡,致使天下人人自危。这种情况下,法愈密则愈乱,有了法也要被破坏,谓之“非法之法”。这种对于法律的理解,已经有别于以往一切地主阶级,哪怕是法家地主的法治观点。它带有一种朦胧的资产阶级民主思想。黄宗羲既不主张君主通过“法”治理国家;也不主张儒教徒“以仁德治天下”那一套。他认为,法的性质取决于它为“天下”还是为“一家”;不同性质的法,就会造成不同的社会政治经济面貌,从而决定法是否能发挥其本身的作用。所以,他不认为人治能大于法治,即便才善于治理国家的人面对“非法之法”也束手无策。这是对于儒教徒鼓吹“仁政”的有力回击。

在特务林立、冤狱遍于国中的明末,尚有黄宗羲这样敢于反对君主专制的进步思想家。然而,当今自诩“自由、平等、公正、法治”的中修政府却极尽美化、抬高修正主义头子习近平的“皇帝式”法西斯独裁,真是可笑之极!中修对于黄宗羲,正像是对于历史上许多法家著名代表一样,是直接抹去其思想之核心的。他能大讲程朱理学,大讲王阳明,但却不会大讲黄宗羲这一套反君主专制的思想。因为中修实际干的事情,正是黄宗羲的民主思想所反对的。黄宗羲反君主,中修却想尽办法要立一个“君主”,立一个集中官僚垄断资产阶级大权,更残暴地镇压群众反抗,更加有力地同美帝国主义争夺世界霸权的“独夫民贼”。而现在坐在这“君主宝座”上的,就是“习皇帝”——习近平修正主义集团。

习近平在中国推行的统治,就是希特勒式的统治,是法西斯式的独裁统治。反动修正主义头子习近平,继承他老前辈“独夫民贼”蒋介石的衣钵。在十几年“狗咬狗”式的统治阶级内部争斗后,自2018年宪法修正案以来,他便成为了中国事实上的终身独裁统治者,成为了希特勒、墨索里尼式的人物。然而,这只狡猾的“独夫”却还要在自己身上披上一张红皮,开动国家宣传机器,利用各大官方媒体,派出“保皇派”、“粉红”为塑造自己的英明形象摇唇鼓舌。他厚颜无耻的妄图把自己的形象往世界无产阶级的革命导师、中国无产阶级革命的伟大领袖毛主席靠拢,却不过是再重演他老修正主义前辈赫鲁晓夫、勃列日涅夫、林彪、华国锋的丑剧罢了!

自2012年习近平上台以来,他就绞尽脑汁地在政治和法律方面提升自身的地位,将自己的形象和“思想”塞入中修党的官方文件里。2016年,由中央政治局提出并正式启用“以习近平同志为核心的党中央”这一说法,直接强调中修党等于习近平、习近平等于中修党。接着,在2017年,中修将习近平及其御用文人捏造的那套修正主义大杂碎“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入党章,次年甚至写入宪法。自此,中修党里党外、政治法律方方面面都定于“习近平”这“一姓”之上。2018年“宪法修正案”废除国家主席连任限制。后来,习近平正式于2022年中修二十大“连任”,成为了中修这一各被压迫群众监狱上的新皇帝。在意识形态方面,中修对习近平的吹捧更是肉麻、无耻至极。起初,习近平妄图给自己塑造一个“亲民皇帝”形象,到处装模做样“走访民间”、“体恤民情”,利用宣传机器造势,创作出诸如《包子铺》、《习大大爱上彭麻麻》一类极端肉麻、厚颜无耻的歌曲。2017年以来,他又开始大行林彪故事,大搞所谓“忠诚”、崇拜之风。一时间,“人民领袖”、“最高统帅”、“总设计师”的口号满天飞,散落在各街头小巷宣传画、宣传横幅上;甚至在军队中,还出现了“三个一切”、“三个凡是”等极端口号。

习近平这套自我包装,正如同过去儒教对君主的美化和包装一样,无非还是“君臣父子”那一套。在这里,代表“上天”统治民间的“天子”转身成了代表全国全民族的“人民领袖”;“忠君”的“忠”字一如既往的挂在习近平头上,而过去对君主的肉麻吹捧现在则以“感恩习近平”的方式重现。可是,不管这些肉麻吹捧再怎样传播,习近平修正主义集团也掩盖不了其将中国人民财富据为他“一人之产业”,以供其“一人之淫乐”事实。这一点,在社会矛盾极端尖锐的当今中国,是广大人民群众所完全能看见的。于是,这个人民“寇仇”习近平便调动大量暴力机关的力量来维护他个人的“伟岸形象”,从而维护中修的反动统治。大街上、讲堂里、各大平台种,谁要公开反对习近平,就会遭到警察特务的警告、追查和逮捕,被扣上“煽动颠覆国家政权”等罪名,关进监狱、集中营、“精神病院”。不仅如此,为树立独裁形象,中修爪牙将他习近平那张丑态张贴的到处都是,甚至在少数民族地区,强迫少民改信教为信“习”,把封建迷信画像换成习近平画像。不得不说,在维护剥削阶级统治方面,两幅画真是一模一样!

凡是独夫,就必是民贼,是人民之敌。毛主席指出:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。” 敢将人民推到对立面的人,也都终将遭到人民的反对和孤立,最终被人民所推翻,这是历史的必然规律。习近平把自己吹成是全国全民族的代表,实际不过是个“以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人”的独夫,是个“为天下之大害”的独裁者罢了。所以,习近平集团的存亡,也根本不是我们全国全民族的存亡,而只是他一姓之存亡,只是他在广大人民起来反抗下的必然结局。要知道,习近平可来可去,中国人民永远存在着。习近平这个独夫民贼,越是加强他的独裁统治,也就越是遭到人民的反对和孤立,也就越是让他的统治摇摇欲坠。“无数事实证明,得道多助,失道寡助。” 作为创造中国历史伟大动力的中国人民,必将起来推翻中修头子习近平的独裁统治,让他这个独夫民贼落得他老前辈蒋介石、袁世凯一样的下场,永远钉在历史的耻辱柱上!

(三)王夫之——中国古代朴素唯物主义集大成者

王夫之是我国古代朴素唯物主义的集大成者,他的哲学思想,是在同孔孟之道、程朱理学等儒教哲学的战斗中,在批判总结前人唯物主义思想的过程中形成的。王夫之同黄宗羲一样,都生活在“天崩地解”的明末清初之际。所以,处在历史转折关头的他,受到农民起义、市民暴动、朝代更替、清军入关等众多事件的影响,看破了程朱理学那一套骗人的鬼把戏,毅然决然的站在法家地主的立场上要对流毒久远的儒教唯心主义进行一场系统的批判。所以,对于赞成什么、反对什么、批判什么、吸收什么,王夫之的态度是十分鲜明的。他批判老聃“无中生有”的唯心主义哲学,批判吸收了张载的元气本体论唯物主义思想,并推崇张载之学为“正学”,而斥儒教为“异端”。这就体现出王夫之哲学的党性原则。

所以说是“集大成者”,正在于王夫之经过对前人唯物主义哲学的批判总结,站在朴素唯物主义的立场上,极其系统、周密的阐明了理气、道器、有无、静动、知行等多个成对范畴的关系,在哲学上对儒教理学进行了毁灭性打击。当然,就算如此,中修对于王夫之,也正像对于以往一切进步思想家一样,是直接给抹去了的。中国古代唯物主义哲学讲的究竟是什么,中修向来选择闭口不谈。直到如今,仿佛在社会上形成一种错误的常识,认为中国古代哲学思想没有什么唯物、唯心之分,皆是大谈特谈所谓“仁义”、“礼义”、“道德”、“天理”的货色。而这些抽象的“仁”呀、“道”呀,又被包装成是对于人类美好社会的憧憬和追求,以及对于人类道德品格的要求和规范。可事实究竟是什么?儒教那套玄之又玄的华丽词藻背后,究竟表达的是怎样的哲学观点?王夫之就尝试系统的回答这一问题。

无论什么哲学观点,根据哲学基本问题,都可以划分为本体论、认识论和发展观三部分。王夫之固然不知道这套划分,但他对于中国古代哲学常争论的一系列基本范畴的整理和定义,却十分直观的为我们呈现出王夫之哲学三部分的面貌。

在中国古代,理气、道器关系的问题,实际上就是哲学本体论的问题,即究竟是物质还是精神为世界本源的问题。在这一问题上,儒教徒向来喜欢胡说八道。被宋以后大地主阶级奉为官方哲学的程朱理学,就直言不讳的称“理生气也”,说什么“未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便由此天地。”“理”代表精神,“气”代表物质。理学的说法,就是精神创造物质。以此为基础,理学认为人是精神造物,人性是由“理”创造的。总之,物质是精神创造的、万物的精神创造的,人性也是精神创造的。理学玩弄这套逻辑,当然是有政治目的的。朱熹就宣称:“理则为仁义礼智”。实际上,儒教徒所以如此抬高精神的地位,就是为了抬高封建纲常礼教的地位,要宣扬“三纲五常创世说”,散播“未有君臣已先有君臣之理;未有父子已先有父子之理”的黑货,欺骗劳动人民去相信三纲五常不可违逆。

对这套胡说,王夫之是坚决不信的。什么是理?王夫之指出,理就是气的条理,“理即气之理”。世界上没有脱离物质、脱离物质运动单独存在的精神实体。而什么是气?王夫之非常直爽的断言:“凡虚空皆气”。就算是虚空,也都是物质的。这就完全肯定了世界统一于物质的唯物主义观点,给那些狡猾的宣称物质与虚空互不干涉的二元论也致命一击。王夫之表示,眼不见不证明无色;耳不闻不证明无声。无论是否能感觉到,物质都是客观存在的实体。不仅如此,他还承认物质永恒不灭的原理。王夫之举烧柴、烧水、水银遇火三件例子,指出物质无论怎样变化都不会消失,而只是转化为其他形态。这种物质不灭的见解,十分有力的打击了儒教否认物质存在或宣扬物质有限的谬论。

对于道器关系,王夫之不仅给予正确定义,而且还阐明了新的见解。以往,理学总是嚷嚷什么形而上之道,形而下之器,存在超越有形之物的无形之道——客观精神。王夫之指出,“盈天地之间,皆器矣”,“据器而道存,离器而道毁。”器即具体的物质形态;道即具体物质的规律。所以,没有具体物质形态,也就不会有物质的规律。那么,既然器决定道,也就不存在无形之道,不存在脱离物质的规律,这叫“道不虚生,则凡道皆实也。”王夫之在道器关系上的唯物主义观点,是直指理学唯心主义的。他针锋相对的宣称,没有弓箭就没有射箭的道理,没有车马就没有行动的道理,同理,“未有子而无父道,未有弟而无兄道”。这就大反了理学维护的那套三纲五常,反了朱熹那套先验的君臣父子之道。

如今的中修玩弄的仍旧是程朱理学那套唯心主义哲学。碍于“特色社会主义”这张红皮,它在表面上还得讲讲什么“唯物史观”、“人民史观”,然而不论这些词反复印刷多少遍,在社会科学各具体观点中浸透的仍旧还是“理在气先”的老调子,从来不会以生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑的原理来分析问题。这就是中修官方那套抽象唯物主义、具体唯心主义的历史伪科学。中修官修的近代历史就是一例。我们知道,中国的近代历史,是农民阶级与工人阶级反抗封建买办政府与帝国主义列强的历史,是一部可歌可泣的革命史。然而,中修抱着帝国主义争霸的逻辑,污蔑中国近代史是“屈辱史”,嘴巴上讲“两大矛盾”,结果却说什么“争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福成为中国人民的历史任务”。“民族独立、人民解放”是虚的,“国家富强、人民幸福”才是中修要讲的重点。可这历史任务是这么来的?它讲不出个所以然,讲不出半点历史唯物主义的原理。于是乎,追求“中华民族伟大复兴”好似是一个先验的目的,落到了“中华民族”头上,贯穿整个中国近代史。这不正是“理”吗?先有一“理”——中华民族伟大复兴,于是便有了近代史,便有“无数仁人志士不屈不挠、前仆后继”的“探索复兴之路”。列宁说,“内脏腐烂了的自由主义,企图在社会主义的机会主义形态下复活起来。” 同样,内里腐败了的儒教哲学,企图在“特色社会主义”的民族史观形态下复活起来。中修实际上就是把服务于帝国主义争霸的反动口号神秘化,包装成民族天性来强加到被压迫群众头上,要求他们服从这个“理”,即新时代的三纲五常。当然,新时代的三纲五常不止这一条,但透过“中华民族伟大复兴”这一条已经不难看出理学是怎样在中修社会上复活的了。理是气的理、道是器的道,“中华民族伟大复兴”的反动口号,不是什么中华民族的先天追求,而是官僚垄断资产阶级为对内镇压、对外争霸所炮制出来的。没有官僚垄断资产阶级,也就不会有“中华民族伟大复兴”。可见,王夫之唯物主义哲学是怎么同维护儒教统治的中修官方观点针锋相对的。

哲学认识论在中国古代哲学中,主要是以知行关系问题来表现的。一般来说,唯物主义在认识论上就主张物质认识物质;唯心主义在认识论上就主张精神认识精神。儒教徒把他们脑子里那套三纲五常当作是世界的本源,自然也就得出认识世界就是认识三纲五常的结论。只不过,以程朱理学为代表的客观唯心主义,主张要“格物致知”和“即物穷理”。它认为“理”——三纲五常是万事万物的本源,那么万事万物的规律便就是“理”,而不是他们本身存在的客观规律。从而,理学宣扬认识事物就是认识事物中的“理”,实际让人们去把三纲五常强加到自然界和人类社会的一切角落当中;而以王阳明心学为代表的主观唯心主义,则主张要“致良知”和“知行合一”。它认为“心即理”,人们内心本身就已经具备了三纲五常,不需要再向外认识和学习,甚至说“致良知”就是要把心中的“理”注入到事物当中去,只有这样才能让事物具有“理”。它主张“知行合一”,并非强调实践,而是胡说什么“一念发动处,便即是行了”,心里一想就等于实践。但无论如何,两派儒教唯心主义都坚决反对唯物主义反映论,将其视为仇敌。

王夫之的唯物主义反映论正是儒教唯心主义先验论的仇敌之一。王夫之在知行观方面提出了许多超越前人的观点,非常系统的阐述了实践与认识、主观与客观等对立范畴。虽然相比于辩证唯物主义的认识论来说,王夫之总体上并不了解实践归根结底是人民群众的社会实践这一点,而仅仅只是当作个人生活体验;同时,又弄不清感性认识与理性认识之间,物质变精神、精神变物质之间的对立统一问题等等。但在一些局部观点上来说,王夫之的知行观是非常超前的。

首先,王夫之认为主观必须符合客观,认识的主体必须符合认识的对象,即“能比副其所”,这就有力回击了心学“致良知”的说法。其次,王夫之认为,在知行关系中,行是基础,要让主观符合客观就必须要“力行”。进而,他得出实践可以获得认识,但认识不能代替实践的结论。同时,他也强调“由知而知所行”,认识可以指导实践。再次,王夫之还认为行是检验知的标准。光是就这几点来说,他已经摸到了辩证唯物主义的影子,得出了实践是认识的来源和检验标准的结论。此外,王夫之还模糊的认识到理性认识的作用。他主张“神”,即思维活动也在产生认识的过程中发挥作用,认为形、神、物三者相接触便产生了认识。以此为基础,王夫之反对空谈内省的唯心主义先验论,批判了心学“知行合一”的观点,指出其要害在于不理解认识与实践各自的效果,最终只会导致“销行而归知”,抹杀实践作用。他也批判了理学“知先行后”的观点,指出这无非是人为划定一个不存在的认识次序。他在批判理学和心学的过程中,还认识到唯心主义认识论的共同要害就在于“离行以为知”。这又体现出王夫之在哲学党性问题上的清晰认识。

中修对于理学、心学那套“格物致知”、“知行合一”的认识论是大为吹捧的,并且竭力要将这些烂货美化成是“为社会主义服务”的文化。为了把这些内里腐朽了的儒教毒素复活起来,中修可以说是费了不少“功夫”。如今部编版中修初中语文教材,专门选了一篇叫做《应有格物致知精神》的演讲稿。这篇演讲稿就是中修从过去的封建地主、洋奴买办手里拿来儒教为自己所用的典型案例。在稿中,丁肇义看似的批评宋明儒学所讲的格物致知“不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,并开始传授一套所谓的“实验精神”。可是,只要扒开他纯粹科学家的画皮,我们就能看出“实验精神”的字里行间,满满写的都是“复辟儒教”!且不说,在这位资产阶级教授的口中,科学技术、教育制度、实验精神等都成了超阶级的概念。就仅看讲稿主要逻辑,也无非是把宋明理学的逻辑又重新咀嚼了一边。他表面讲“新的知识只能通过实地实验而得到”,结果转头就说实验需要计划、目标,而目标却要“靠实验者的判断力和灵感”,甚至鼓吹起“成功的实验需要眼光、勇气和毅力”来了。可这些品格和精神又是从哪来的呢?表面反对什么“圣人”,实则要让超阶级的科学家、实验者代替老“圣人”而成为新的圣人,去让人们崇拜那些披上科学外衣名为“实验精神”的实证主义思想。于是,理学式的说教就有了基础,丁肇义马上开始指责“中国读书人的头脑”不行,要求他们放下死读书的态度来培养实验精神,“保留一个怀疑求真的态度”了。马克思主义指出,“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。” 像丁肇义这类实证主义者从来不讲社会实践,不讲阶级关系和社会关系。中国学生思想僵化、八股的原因不是因为他们没有实验精神,而是因为中修教育制度本身就必然培养出这类学生。可相反的是,这位新圣人却要拿着“实验精神”的新儒经来要求中国学生内心自省了,好像只要存心、尽心就能得到眼光、勇气和毅力了。实际不过是用一套更具伪装的唯心主义来代替老的唯心主义罢了。所谓“怀疑求真”,无非是让学生“大胆假设、小心求证”,以帝国主义争霸的修正主义逻辑来在社会方面方面求出符合修正主义逻辑的结果。无非是让学生见工人遭受压迫而罢工,得出“境外势力、美帝煽动”的结果;见学生就业前途昏暗,得出没有“眼光、勇气和毅力”的结果;见反动黑警镇压人民,得出“稳定压倒一切”的结果罢了。这么一套,在哲学的根底儿上,不还是儒教唯心主义吗!

王夫之的思想,无论是在哲学还是如政治、历史等其他方面,都还有许多丰富的内容。在政治上,他主张抑制大地主阶级兼并,站在中小地主阶级立场上要求“平均”分配土地。王夫之主张偏向资产阶级的人性论,认为人们都有“人欲”,追求个人私利是合理的;并认为人们追求超阶级的“爱”——即资产阶级的“博爱”也是合理的。从而,他反对程朱理学“存天理、灭人欲”的反动说教。王夫之的观点,一定程度上反应了劳动人民要求均分土地、反对剥削的利益。但作为一位剥削阶级,王夫之对劳动人民是相当仇视的,他的唯物主义哲学同革命农民的革命哲学是相差甚远的。

(四)历史不容抹杀

厚颜无耻的中修统治阶级,在它官方文件中处处给自己打扮成一个“马克思主义政府”的模样,大讲所谓“唯物史观”,实则是一点也不讲唯物史观,反而变着法子给人们灌输历史唯心主义黑货。“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产的资料,因此,那些没有精神生产资料的人的思想,一般地是受统治阶级支配的。” 所以,一个社会的意识形态主要就是该社会统治阶级的意识形态。中修拿那套资产阶级客观主义来粉饰自己,把自己打扮的好似只是客观阐述历史,不过是掩盖它作为当今各色反动谬论、民科见解的总后台的障眼法。如今中国学术界净是些“专家”民科观点、谬论满天:贬低法家、吹捧儒家;贬低中国民主进步思想、吹嘘欧洲先进“现代化”;贬低农民革命、给帝王将相翻案,这完全是中修背后站台的结果。

在儒法斗争中,李贽、黄宗羲、王夫之的思想基本属于法家思想阵营,主要是在明朝中后期农民革命的推动和影响下,从与儒教思想的激烈斗争中拼杀出来的。中修对于这几位思想家的抹杀和贬低,不仅仅只是由于他们所宣扬的思想,同自身所宣扬的儒教愚民思想相冲突,更是由于它要维护对外争霸掠夺、对内残酷镇压的法西斯反人民统治,就必然站在反人民、反进步、尊儒反法的路线上。这是一场思想文化上两条路线的斗争。

中国儒法斗争几千年之久,自春秋战国以来,凡属进步的阶级总是会从过去的法家思想中,寻找变法革新、追求历史进步的理论依据;凡属反动的阶级总是会从过去的儒家思想中,寻找复辟倒退、镇压人民反抗的理论依据。老修正主义分子、复辟狂林彪就极力借助儒教来向革命群众发起进攻,麻痹党政机关干部与革命群众的思想,大讲所谓“克己复礼”、君臣之道,为复辟资本主义鸣锣开道。如今的中修也是尊儒反法的复辟狂。它一方面用“春秋笔法”的手段,抹杀、贬低中国历代进步法家人物的地位和作用,以一个汉以后罢黜百家、独尊儒术的借口就把从此以后的儒法斗争一笔勾销了。对于一些杰出法家人物,如秦始皇、韩非等,中修则更是捏造事实百般诋毁,攻击法家就是“暴政”,是“杀人”,不讲仁义、民情。另一方面,中修却要在各个角落宣扬“中华优秀传统文化”的修正主义观点,以该形式把被历朝历代革命人民、尤其是社会主义中国掀起“批林批孔”高潮中批烂了的儒教复活起来,公开的声明:“中华优秀传统文化的主要内容是核心思想理念……包括讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同等”。这副态度,足以把它儒狗的嘴脸败露无疑,足以照见它尊儒反法的反动立场了。

中国近代历史曾证明过一条规律:复辟必然尊孔、尊孔必然卖国。在如今帝国主义的中修,这条规律仍然是适用的,不过是变换了个别形式而已。中修叛徒集团复辟资本主义后,为瓦解本国尚存的社会主义公有制经济,变劳动力为商品、变社会财富为资本,并在国际资本市场上捞取一些油水,于是极力引进外国资本,妄图借助外国资本的力量来实现其攫取剩余价值的罪恶目的。于是,在思想文化上,中修想尽办法把孔老二从坟墓里刨出来的同时,也疯狂鼓吹洋奴哲学,企图借助国外“民主”思想、自由主义思想来瓦解人民的无产阶级革命思想。一方面,这是给国外帝国主义放出信号;另一方面,也是用以证明自身复辟资本主义、同国际资本接轨,进入国际市场瓜分剩余价值的行为是合理的。所以,中修对待国外的“民主”思想家与本国的民主思想家完全是两种态度。于它复辟无用的李贽等人的进步民主思想,自然是完全不会得到任何吹嘘的。

复辟、尊孔、卖国,复辟是核心。作为复辟狂的中修叛徒集团,对于要求历史进步的人民群众的极端仇视、百般憎恨的。就以明朝中后期而言,从叶宗留、邓茂七起义到李自成、张献忠起义,无不遭到中修抹杀和污蔑,尤其以李自成、张献忠起义为最甚。可这个叛徒集团,却还恬不知耻的污蔑中国人民愚昧、无知、不开化,潜移默化的宣扬中古近代史是“屈辱史”,装模做样的说中国人向西方求技术、求制度、求主义,紧追西方“现代化”,好似是夸赞,实则是贬低。中国人民难道没有自己的真理、自己的主义吗?不是没有!而恰恰是中修最不愿意承认这些。中国人民在几千年不屈不饶的斗争中,有自己的真理、有自己的主义,有自己“革命无罪、造反有理”革命哲学。这是中修怎么也抹杀不了的。中国人民也有自己的近代民主思想,这些思想不是从个别“圣人”或天降的科学实验家那里得来的,而是在中国人民革命推动下的来的。中国近代民主思想之先进,完全得益于中国人民革命之先进,从明末清初的市民阶层民主思想,到近代民族资产阶级民主思想一概如此,这就是历史的结论。中修拒绝承认明末清初法家的近代民主思想,也同样是拒绝承认明末清初“天崩地解”的农民革命斗争,拒绝承认农民革命对于历史发展的推动,拒绝承认马克思主义“人民群众是历史的创造者”这条真理!

从李贽、黄宗羲、王夫之的年代到现在,已经过去三四百年了。而在现今的哲学战线、思想战线上,“儒法”两条路线的斗争——在资本主义社会下表现为究竟是“尊儒反法”还是“评法批儒”的斗争,仍旧十分激烈。“千秋功过,我们评说”。中修妄图把过去革命人民颠倒回来的历史,再重新颠倒回去,而我们马克思主义组织,就要予以最坚决的回击,要给历史上的进步思想,尤其是人民群众的革命思想翻案。“今天的中国是历史的中国的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。” 明末三位杰出的进步思想家的哲学,也是我们所要公正评价的一部分,也同样是我们要承继的珍贵遗产的一部分。

历史上,凡是尊孔的剥削阶级,都一概灭亡了;尊孔越是疯狂,灭亡的也就越快。中修自复辟以来疯狂进行尊孔复辟活动,维护官僚特权阶层压迫人民大众、资产阶级压迫工人阶级、教师压迫学生、家长压迫子女、男子压迫女子的反动统治,已经到了极端黑暗的地步。但是,“乱极则治,暗极则光,天之道也” ,伟大的中国人民必将冲破黑暗的儒教桎梏,在斗争中掀起新的一轮反孔反儒的高峰,把儒教踩进九地之下,砸烂一尊尊孔老二吓人的“圣像”,用革命的烈火焚毁中修法西斯统治!