螺丝钉

1

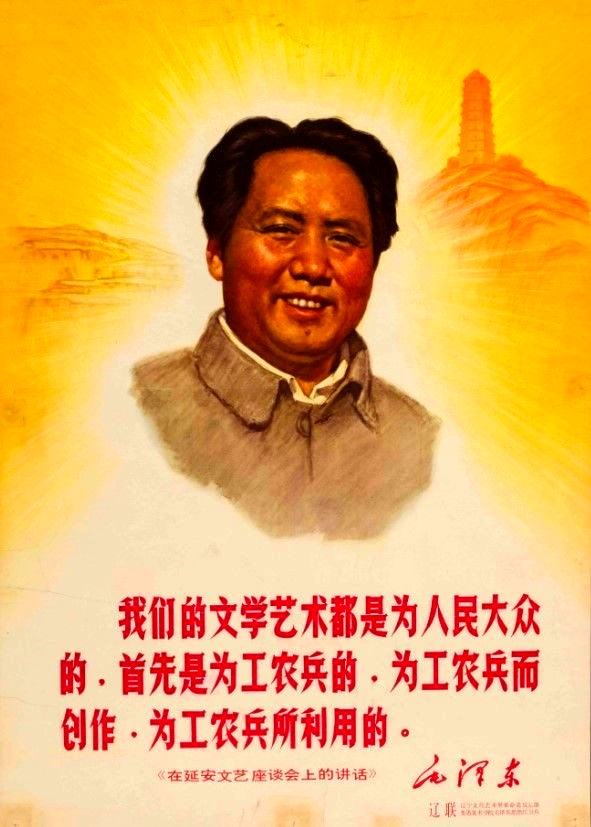

从zlib上找到了一本文革时期的毛主席诗词注释,看完之后感觉比中修出版的那些毛主席诗词注释要好多了,立意很深,体会到了毛主席作为无产阶级革命家的宽广胸怀。我打算把注释解析这些都一篇一篇连载在论坛上,供大家参看。其中部分注释内容略有改动,不影响原文。

这是原文pdf:

毛主席诗词 注释(南京师范学院中文系,南京大学中文系编)(Z-Library).pdf (18.9 MB)

关于诗的一封信

惠书早已收到,迟复为歉!遵嘱将记得起来的旧体诗词,连同你们寄来的八首,一共十八首,抄寄如另纸,请加审处。

这些东西,我历来不愿意正式发表,因为是旧体,怕谬种流传,遗误青年;再则诗味不多,没有什么特色。既然你们认为可以刊载,又可为已经传抄的几首改正错字,那末,就找你们的意见办吧。

诗刊出版,很好,祝它成长发展。诗当然应以新诗为主体,旧诗可以写一些,但是不宜在青年中提倡,因为这种体裁束缚思想,又不易学。这些话仅供你们参考。

毛泽东

一九五七年一月十二日

沁园春·长沙

一九二五年

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

注释:

【沁园春】词牌名。

【长沙】湖南省省会。伟大领袖毛主席青少年时代求学和从事革命活动的地方。

【寒秋】深秋。深秋已有寒意,故称寒秋。

【湘江】湖南的一条大江,发源于广西壮族自治区兴安县的海洋山,流经长沙,北汇洞庭湖,入长江。

【橘子洲】又名水陆洲(水鹭洲)。长沙市西、湘江中狭长的一个江心岛,南北长十二里,宽约一里,因盛产佳橘而得名。橘子洲头在橘子洲的南端。

【万山】指长沙对面的岳麓山一带的群峰。“万”不是确数,与下面的“百舸”、“百侣”一样,都是泛指很多的意思。

【层林尽染】随着山势一层层高上去的枫树林,经霜变红,像染过的一样。

【漫江碧透】满江的水碧绿澄清。漫,满。碧,水深而绿。透,清澈见底。

【百舸(gě)争流】许多船只争相行驶。舸,大船,也泛指一般船只。流,驶。

【击】搏击。写雄鹰振翅高飞,矫健有力。

【翔】原指鸟在空中展翅盘旋,这里形容鱼在水中自由轻快地游动。

【浅底】江水清澈,一望见底。

【万类】万物。

【霜天】晚秋多霜,所以称秋天为霜天。

【竞】竞争。

【怅】原意是惆怅。这里指由思虑而引起的感慨。

【寥廓】广阔,高远。

【苍茫】旷远迷茫,无边无际。

【谁主沉浮】主,主宰,掌握。沉浮,升沉起伏,比喻自然界和人类社会的兴衰变化。

【百侣】很多朋友,指毛主席早年的革命战友。

【峥嵘】原形容山势突兀险峻,引申为不平凡的意思。

【稠】多,密。

【风华正茂】正是风采焕发、才华旺盛的时候。风华,风采和才华。茂,旺盛。

【意气】意志,气概。指革命青年的大无畏的革命造反精神。

【挥斥方遒】正是热烈奔放、朝气蓬勃的时候。挥斥,奔放,朝气蓬勃。《庄子·田子方》:“挥斥八极”。方,正当。遒,强劲有力。

【指点江山】指点,纵谈时用手势比划示意,形容慷慨激昂地批评、议论。江山,国家,这里指国家大事。

【激扬文字】 写文章宣传马克思列宁主义,激发人民的革命斗志。

【粪土】名词作动词用。是“把……当作粪土”的意思。

【万户侯】汉代封建统治者设置的一种爵位,享有统治剥削一万户老百姓的特权。这里指当时军阀、官僚和一切反动统治阶级。

【中流击水】中流,水流的中央,即江心。击水,指游泳。

【遏】阻挡。

时代背景:

一九二一年七月一日中国共产党的诞生,是开天辟地的大事变。从此,中国革命进入了一个崭新的历史时期。

在伟大领袖毛主席和中国共产党的英明领导下,工农革命运动日益高涨。一九二二年,毛主席亲自领导安源路矿大罢工,为工人运动树立了光辉的典范。一九二五年爆发了震惊中外的“五卅”运动和省港大罢工,掀起了全国革命的大风暴,充分显示了中国工人阶级是最先进的阶级,是革命的领导力量。一九二五年春,毛主席回到湖南,亲自指导农民运动,并创建了党在农村的第一个基层组织——韶山支部。之后,以湖南为中心的全国农民运动势如暴风骤雨,迅猛开展。汹涌澎湃的工农运动,预示着大革命的高潮即将到来。

随着革命形势的发展,统一战线内部两个阶级的斗争和党内两条路线的斗争日益尖锐,斗争的焦点是革命领导权问题。代表大地主、大资产阶级利益的国民党右派阴谋篡夺领导权,而当时担任总书记的陈独秀却诬蔑中国无产阶级“幼稚”、“不能成为领导阶级,而只能充当资产阶级的助手”,“农民难以加入革命”。因此,鼓吹中国革命只能由资产阶级来领导,否定工人阶级在民主革命中的领导地位,否定农民阶级是工人阶级的同盟军,极力推行右倾投降主义路线。以张国焘为代表的“左”倾机会主义者,同样否定农民参加革命的可能性,实质也是要无产阶级放弃对革命的领导。

“使无产阶级跟随资产阶级呢,还是使资产阶级跟随无产阶级呢?这个中国革命领导责任的问题,乃是革命成功的关键。”(《中国共产党在抗日时期的任务》)伟大领袖毛主席一贯坚持无产阶级必须掌握革命领导权的马克思主义原则,同陈独秀、张国焘“左”右倾机会主义路线进行了坚决的斗争。在一九二六年三月发表的《中国社会各阶级的分析》这篇光辉著作中,毛主席从理论上全面地、系统地解决了无产阶级的革命领导权和同盟军问题,批判了党内“左”右倾机会主义,给中国革命指明了前进方向。

一九二五年秋,毛主席离开韶山去广州主办农民运动讲习所,途径长沙时写下了《沁园春·长沙》这首光辉诗篇。

学习体会:

这首词通过对长沙壮丽秋景的描绘和对往昔战斗岁月的追忆,生动地反映了大革命中期生气勃勃的时代精神,深刻地表达了无产阶级必须掌握革命领导权的光辉思想,抒发了无产阶级革命家激流勇进的战斗豪情。

上阕描绘绚烂的湘江秋色,形象地反映了如火如荼的工农革命大好形势,提出了“谁主沉浮”这个历史重任问题。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。词一开头,点出了时间、地点和环境气氛。“独立”二字刚毅有力,不仅表明这次来游是独自一人(与下阕“携来百侣曾游”相呼应),而且写出了远望、凝思的情状,表现了伟大的无产阶级革命家在革命斗争的惊涛骇浪中巍然屹立、砥柱中流的英雄气概。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。这是独立橘子洲头所见的秋景。用一“看”字领出,纵横勾勒,层层渲染,展示了一幅色彩缤纷、生机勃勃的湘江秋色图。由远及近,从上到下,将飞的游的、静的动的典型景物描绘得鲜艳夺目,生动有力。“万类霜天竞自由”这是画龙点睛之笔,概括和深化了前六句的内容,突出了革命斗争精神。“竞”——斗争,这是“万类”运动和发展的根本原因。这一句把我们的视野由眼前景物扩展到万物,扩展到人类社会,这样就赋予自然景物以鲜明而深广的社会内容,使人们联想到工农运动如火如荼,革命形势蓬勃发展,也使人们深切地感受到,伟大领袖广阔的革命胸怀和对工农革命运动的深情赞美。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?毛主席既看到革命高潮即将到来的大好革命形势,也洞察了革命发展中潜伏着的严重危险,即陈独秀的右倾投降主义路线将会导致革命的失败。“怅寥廓”三句是全词的思想中心,表现了毛主席对革命前途的深切关注和对革命面临危机的焦虑,尖锐地提出了革命领导权由谁掌握的问题。“问苍茫大地,谁主沉浮”,这一震撼寰宇的设问,是对陈独秀右倾投降主义的愤怒批判,是对国民党右派阴谋夺权的迎头痛击;也是号召无产阶级坚持革命路线,牢牢掌握革命领导权的战斗动员令。

下阕通过追忆青年时代在长沙的战斗生活,激励无产阶级革命战士发扬激流勇进的革命精神,为中国革命主“沉浮”。

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。这两句承上启下,由写今日之游转而写昔日之游。“峥嵘岁月稠”是毛主席和他的战友们在长沙时期革命战斗生活的总概括。

毛主席从一九一一年到一九二三年,一直在长沙学习和开展革命工作。在这期间,毛主席深入工农群众,主办工人夜校,传播马列主义,组织工人阶级队伍;创立“新民学会”,领导革命青年,为彻底改造中国与世界而奋斗;创办《湘江评论》等刊物,大造革命舆论,建立共产主义小组,组织社会主义青年团,领导轰轰烈烈反袁(世凯)驱张(敬尧)的群众运动和声势浩大的长沙泥木工人大罢工等等。这些就是“峥嵘岁月”的丰富内容。毛主席在长沙经历了辛亥革命、“五四运动”、中国共产党成立的伟大历史变动时期,现在(一九二五年),旧地重游,面对当时激烈的阶级斗争和路线斗争,自然要想到当年火热的斗争生活,想到曾并肩战斗的战友们。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。以一个“恰”字统领下文,展开了一连串激动人心的战斗生活回忆。开头四句,从总体上刻画无产阶级革命战士的战斗风姿,后三句具体表现他们大无畏的革命造反精神。这里,通过典型概括,表现了“五四运动”到大革命这一历史时期,早期共产主义战士彻底的反帝反封建的战斗历程,勾勒了无产阶级先进分子叱咤风云的光辉形象。他们以马克思列宁主义为指导,以“改造中国和世界为己任”,发扬“天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕”(《<湘江评论>创刊宣言》)的大无畏革命精神,高举造反红旗,奋起砸碎两千多年来反动阶级的精神支柱——孔孟之道,蔑视“天命”,藐视反革命的“大人物”,鄙视“圣人之言”,与反动的传统观念进行针锋相对的斗争;他们热情地宣传马克思列宁主义,带领广大工农群众进行反帝反封建的英勇斗争。这几句,既是毛主席对战友革命斗争精神的热情歌颂,也是对“谁主沉浮”问题的有力回答:中国革命正需要具有这种大无畏精神的无产阶级革命战士来领导。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?以“中流击水”的生动画面作结,语重心长,发人深思。这不仅是当年橘子洲头游泳情景的艺术再现,也是寓意深刻地刻划了革命战士在阶级斗争的大风大浪里劈风斩浪,激流勇进的典型形象。毛主席立足于当时现实斗争的高处,追忆过去,放眼未来,激励无产阶级革命战士,发扬当年的逆流而上、一往无前、压倒一切的英雄气概,到阶级斗争、路线斗争的“中流”去勇猛战斗,“主”中国革命的“沉浮”。

领导权掌握在哪个阶级手里,是马克思主义和修正主义斗争的一个重大原则问题。毛主席历来十分重视这个问题。我们今天学习这首词,要认真领会毛主席提出的“谁主沉浮”的重大意义,坚持无产阶级专政下的继续革命,狠批刘少奇、林彪一类篡权复辟的罪恶阴谋,把社会主义革命的领导权牢牢掌握在无产阶级手里,使我们的党和国家永远沿着毛主席的革命路线胜利前进!

5 个赞

螺丝钉

2

菩萨蛮·黄鹤楼

一九二七年春

茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。

烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。

黄鹤知何去,剩有游人处。

把酒酹滔滔,心潮逐浪高!

注释:

【黄鹤楼】故址在湖北武昌城西长江南岸蛇山的黄鹤矶上,始建于三国孙吴时。《南齐书·州郡志》载:仙人王子安乘黄鹤过此,故名,一九五六年因修建武汉长江大桥拆去。

【茫茫】辽阔迷茫。这里形容水势浩大,源远流长。

【九派】指长江。长江在湖北、江西一带有很多支流汇入。九,表示多数。派,水的支流。

【中国】“国中”的倒装,与“南北”对文,指我国中部。

【沉沉】深远绵长的样子。

【一线】指当时京汉、粤汉铁路,即现在的京广铁路。

【龟蛇锁大江】汉阳的龟山和武昌的蛇山隔江相对,好像要把长江锁住一样。

【黄鹤知何去】黄鹤不知到哪里去了?唐朝崔颢《黄鹤楼》诗:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。……”

【把酒酹(lèi)滔滔】拿酒洒在江里。这里不是写实,而是借用表示愤慨和决心。把,拿的意思。酹,古人把酒浇在地上表示祭奠和盟誓。滔滔,原是形容词,形容水势很大,这里作名词,代指长江。

【心潮逐浪高】心潮,心情激荡如潮。逐,跟随、追逐。

时代背景:

在中国共产党的正确领导下,一九二六年七月,从广东开始了北伐战争,年底,北伐军先后占领了湘、鄂、闽、湘、赣、皖等省,席卷了南部半个中国,沉重地打击了帝国主义和封建军阀的反动统治,发动了中国历史上空前广大的人民解放斗争。与此同时,以湖南为中心的农民革命风暴,也从中国中部、南部和北部各省迅猛地发展起来,从根本上动摇了帝国主义和封建主义的统治基础。

空前大好的革命形势,使中外反动派惊恐万状。在帝国主义的策动下,大地主大资产阶级代表蒋介石,于一九二七年四月十二日发动反革命政变,从上海开始了大规模的血腥屠杀。

当时,窃据党中央领导的右倾机会主义头子陈独秀,自动放弃革命领导权,胡说蒋介石没有“一件反革命的行为”。在“四·一二”反革命政变前夕,陈独秀还和汪精卫发表“联合宣言”,美化国民党反动派,麻痹革命群众。叛徒、内奸、工贼刘少奇也积极追随陈独秀,充当绞杀工人运动的刽子手,助长反动派的反革命气焰,使蒋介石、汪精卫的反革命阴谋逐步得逞。

在这革命的严重关头,伟大领袖毛主席坚持无产阶级革命路线和马列主义原则立场,与陈独秀的右倾投降主义路线进行针锋相对的斗争,极力主张反击国民党右派的猖狂进攻。一九二七年三月发表了《湖南农民运动考察报告》,从根本上解决了无产阶级领导权的中心问题——农民同盟军问题,第一次提出了建立农民武装和农民革命根据地的伟大战略思想,给中国革命指明了前进的方向。在四月下旬党的第五次代表大会上,毛主席以大无畏的反潮流精神,又一次尖锐地批判了陈独秀的右倾机会主义路线,提出迅速加强土地革命,大力武装农民,建立农村革命根据地等挽救革命的正确方针,但是,大会在陈独秀把持下,不仅拒绝讨论毛主席的正确主张,甚至把毛主席排斥于大会之外,剥夺了毛主席的表决权。大会以后,陈独秀继续顽固推行右倾机会主义路线。结果,正如毛主席指出的:“在一九二七年北伐战争达到高潮的时期,我党领导机关的投降主义分子,自愿地放弃对于农民群众、城市小资产阶级和中等资产阶级的领导权,尤其是放弃对于武装力量的领导权,使那次革命遭到了失败。”(《目前形势和我们的任务》)

在大革命失败的前夕,毛主席写下了《菩萨蛮·黄鹤楼》这首词。

学习体会:

这首词写登临黄鹤楼的所见所感,深刻地表达了毛主席对蒋介石反动派和陈独秀投降主义路线的无比愤慨,抒发了力挽狂澜、誓将革命进行到底的壮志豪情。

上阕写登楼所见。反映了大革命失败前夕的险恶政治形势,含蓄地表达了对革命前途的深切关注。

茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。写眺望的远景,一开头,毛主席就勾勒了一幅莽苍雄浑的图景。浩荡奔腾的长江,自西向东,横贯祖国的中部;深沉绵长的铁路,一线伸延,纵穿祖国南北。这一水一陆,一横一纵,构成了境界开阔、气势雄浑、气氛沉郁的画面,展示了毛主席高瞻远瞩的宽广胸怀。“茫茫”、“沉沉”两个含蓄而凝重的叠音词,不仅点染了危急的政治气氛,也蕴含了毛主席对革命形势的深切忧虑。

烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。写武汉的景象。“烟雨莽苍苍”,写远眺。蒙蒙烟雨笼罩着茫茫无垠的大地。这与“茫茫”、“沉沉”相应,给画面加深一层浓重沉郁的背景色彩。“龟蛇锁大江”写近看。龟蛇对峙,好像要横锁汹涌奔腾的长江。一“流”一“锁”,给人以压抑的艺术感受。这两句进一步烘染了阴沉、凝重的画面。烟雨迷茫中的武汉三镇的景色,不正是武汉以至全国政治形势的艺术写照吗!当时,面对北伐战争胜利发展的形势,大资产阶级的政治代表和帝国主义的忠实走狗蒋介石、汪精卫出于共同的反革命利益,正在互相勾结,狼狈为奸,疯狂扑灭和扼杀轰轰烈烈的人民革命运动。而右倾机会主义头子陈独秀,拒不接受毛主席的正确意见,顽固推行投降主义,致使革命陷于极端危险的境地。在词里,凝聚着毛主席对祖国命运的深重焦虑。

下阙写登楼所感,强烈地抒发了坚持无产阶级革命路线,誓将革命进行到底的战斗豪情。

黄鹤知何去?剩有游人处。两句话用崔颢《黄鹤楼》的诗意,鹤去楼空,正是当时武汉政治形势的艺术概括。武汉,本是革命的中心,而现在阴霾漫天,烟雨茫茫,挂着革命招牌的“国民革命政府”早已名存实亡,革命统一战线被破坏,大革命的成果眼看就要被最后断送。毛主席在这里借用黄鹤楼的典故,深刻地表达了对反动派和投降主义者的无比愤慨和挽救革命的焦急心情。

把酒酹滔滔,心潮逐浪高!最后两句直抒胸怀,是全词的高潮。毛主席登楼远眺,望着大江奔腾不息的雄伟景象,思虑革命的前途,心潮翻卷。这“心潮”,有对国民党反动派的强烈憎恨,有对右倾投降主义的无比激愤,同时,也表达了毛主席在革命危急关头,誓将革命进行到底的坚强信念。“心潮逐浪高”,以飞腾的想象,酣畅地发抒了毛主席反潮流的革命激情。“逐浪”紧连上句,回应开篇的“茫茫九派”,点破“流”与“锁”的斗争结局,使我们想见长江挟九派之势,冲决“龟蛇”,呼啸向前,一浪高过一浪。这里,毛主席把心底的巨澜与大江的骇浪交融为一,形象地喻示:汹涌的革命洪流,蒋介石的屠刀斩不断,陈独秀的魔爪挡不住,她必将冲破一切阻碍,奔腾向前。道路是曲折的,前途是光明的,胜利一定属于不屈不挠坚持斗争的无产阶级。全词以“高”字结韵,含蕴深远,振奋人心,不仅是言有尽而意无穷,而且是言有尽而力无穷。

毛主席教导我们:“一九二七年中国大资产阶级战败了无产阶级,是通过中国无产阶级内部的(中国共产党内部的)机会主义而起作用的。”(《矛盾论》)学习这首词,应该深刻吸取这一血的历史教训,充分认识修正主义路线和机会主义路线头子对革命的严重危害,深刻认识社会主义历史阶段革命的性质、对象、任务和前途,百倍警惕党内走资派篡权复辟的阴谋,反右倾、反复辟,为巩固无产阶级专政而英勇斗争。

3 个赞

感谢分享!这是非常有意义的一本小册子!我其实挺喜欢诗词的,但是却总是停留在兴趣主义上,没有靠马克思主义的指导去深入研究,因此总是在看一些地主阶级的诗词的时候陷入地主资产阶级思想的泥潭里去。这本小册子对我很有帮助!

这里我也分享一首我个人最喜欢的毛主席诗词著作,《贺新郎·读史》。就我个人看来,毛主席的这一首贺新郎是彻底地将历史唯物主义运用于诗词中的最高峰,是前无古人(至今也还没有来者)的破天荒头一次,不仅包含了十分深远的意义,而且就算是在毛主席的诗词中,也是最优秀的一首(之一)。

在中国的社会主义革命之前,诗词歌赋从来都只是剥削阶级的玩物。稍微进步的法家地主阶级,在其所作的诗词歌赋所宣扬的也不过是个人的才能天赋,雄心壮志,偶尔出一个“诗史”,也只能站在剥削阶级的立场上同情一下劳动人民,而决然看不到劳动人民身上所蕴藏着的伟大力量;而反动的儒家地主则更是成天要么宣扬剥削阶级必然灭亡、人生无常理想幻灭的死亡哲学,要么就是直接的宣扬吃喝玩乐、游山玩水、纵情享乐淫乱的可耻生活的美好,更是连一点反驳价值都没有。因此,纵观中国历史,不管是古代地主阶级内部的什么婉约派、豪放派,还是当代的各种有产阶级民主派、所谓文学大师的诗词,都没有哪一首是能比得上毛主席的这首《贺新郎》的,甚至难以望其项背。不过本人知识有限,对于诗词这一艺术形式的了解,特别是对于马克思主义的学习还很欠缺,所以我自己对这首词的理解又是浅薄的,这里只是分享一下原文,至于感想,我看看后面什么时候有时间再发一下。

原文如下:

7 个赞

我也很喜欢毛主席的诗词,总是能感受到对革命的无限信心,坚信无产阶级革命一定会胜利的那种豪迈之情。最喜欢的一首是毛主席在1966年6月描写文化大革命发动以后全国上下一片革命景象的《七律·有所思》

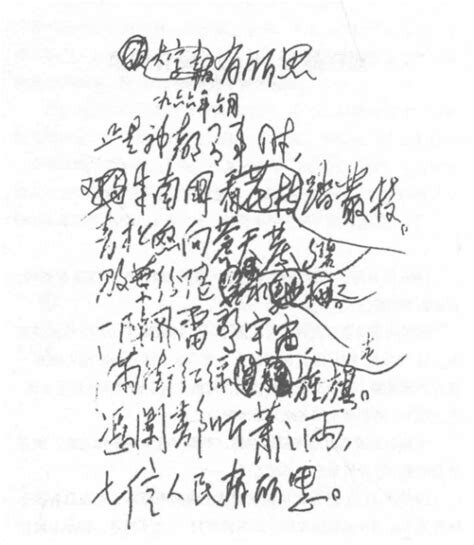

七律·有所思

正是神都有事时,又来南国踏芳枝。

青松怒向苍天发,败叶纷随碧水驰。

一阵风雷惊世界,满街红绿走旌旗。

凭栏静听潇潇雨,故国人民有所思。

6 个赞

红术

6

手稿里面的结尾好像不是“故国人民有所思”而是“七亿人民有所思”?

螺丝钉

9

西江月·井冈山

一九二八年秋

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。

敌军围困万千重,我自岿然不动。

早已森严壁垒,更加众志成城。

黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

注释:

【井冈山】湘赣边界罗霄山脉中段的大山,位于江西西部的永新、宁冈、遂川和湖南东部酃(同音字“灵”)县之间。方圆五百余里,周围多悬崖峭壁,只有五条出入的小道,极为险要,设有五大哨口。

【旌(同音字“京”)旗】旗帜。旌,古代一种用羽毛装饰的旗帜。

【在望】看得见,在视线以内。

【鼓角】战鼓、号角。这里指战鼓声和军号声。

【重】层。

【自】加强语气的虚词,有依然的意思。

【岿(同音字“亏”)然】高峻挺立。

【森严壁垒】即“壁垒森严”。形容工事坚固、防御严密。森严,严密巩固,不可侵犯。壁垒,原始古代军营四周的围墙,这里指防御工事。

【众志成城】万众一心,像坚固的城堡一样不可摧毁。

【黄洋界】地名,位于井冈山北面。它是永新、宁冈通往当时红军指挥机关所在地茨坪的必经之路,左右两侧是峭壁、深谷,为井冈山五大哨口中最险要的一个。

【宵遁】宵,夜间。遁,逃跑。

时代背景:

一九二七年夏,大革命失败后,革命由高潮暂时转入低潮。八月七日,党中央在汉口召开了紧急会议。在毛主席关于“枪杆子里面出政权”的光辉思想指引下,确立了土地革命和武装斗争的正确路线。会议以后,毛主席亲自领导了具有伟大历史意义的秋收起义。十月,毛主席率领秋收起义的队伍来到井冈山,创建了第一个农村革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。从此,中国革命便走上了以农村包围城市、武装夺取政权的正确道路。

一九二八年四月,朱德、陈毅等同志率领南昌起义保留下来的部队来到井冈山,和毛主席会师,成立了中国工农红军第四军。在毛主席领导下,井冈山军民多次粉碎敌人的“围剿”,使革命根据地一天天扩大。

毛主席创建弄农村革命根据地是在同党内“左”右倾机会主义路线,特别是瞿秋白“左”倾盲动主义路线的激烈斗争中进行的。在瞿秋白的错误路线干扰下,一九二八年七月,湖南省委的代表杜修经等人趁毛主席远在永新的时候,强令井冈山的红军主力向湖南冒进,结果招致“八月失败”。当时,毛主席正指挥红军用四面游击的方式,在永新附近围困敌人。闻讯后,毛主席立即决定亲自率领三十一团第三营往桂东迎还大队(查了下维基百科,这里的大队就是上文中提到的红军主力);并由第一营会同袁文才、王佐两部留守井冈山,以防敌人乘虚进犯。果然,“八月三十日敌湘赣两军各一部乘我军欲归未归之际,攻击井冈山。我守军不足一营,凭险抵抗,将敌击溃,保存了这个根据地。”(《井冈山的斗争》)。九月二十六日,毛主席率领红军大队回到井冈山后,满怀胜利豪情,写下了《西江月·井冈山》。

学习体会:

这首词通过对黄洋界保卫战的生动描绘,歌颂了我党第一个农村革命根据地军民坚持武装割据的伟大胜利,形象地体现了井冈山的道路——农村包围城市、武装夺取政权——是中国革命唯一正确的道路。

上阕写黄洋界保卫战的壮丽场景和根据地军民坚不可摧的英雄气概。

山下旌旗在望,山上鼓角相闻。开头两句,从正面勾勒了一幅声威俱壮的人民战争的雄伟图景。“山下”、“山头”两句交互为文,远处近处红旗如海,军号频传,“望”见战阵,“闻”到战声,绘形绘声地渲染出激战前的浓烈气氛,充分显示了根据地军民严阵以待、高昂迎战的革命斗志。

敌军围困万千重,我自岿然不动。这两句概括了敌我双方对峙和激战的情景。“敌军围困万千重”,描写敌人气势汹汹,对我重兵包围的嚣张气焰和严重局势,反衬我军大无畏的英雄气概和革命斗争精神。“我自岿然不动”,以拟人化手法,突出刻画了“我”——英雄的井冈山和井冈山保卫者的伟大形象。一个“自”字,写出了无产阶级革命战士从容对敌、临危不惧和对敌人的极端蔑视。这句是全词的中心句,既充分表现出根据地军民英勇顽强的英雄气概,又热情歌颂了革命根据地巍然屹立,“边界红旗子始终不倒”的光辉奇迹。

下阙写出了“我自岿然不动”的原因和黄洋界保卫战的伟大胜利。

早已森严壁垒,更加众志成城。这两句写出了井冈山军民团结战斗的雄姿。“早已森严壁垒”不仅说明井冈山军民遵照毛主席“不打无准备之仗”的教导,“早已”做好战斗前的物质准备,如修筑工事、储备粮食、建设医院等等,同时,还显示出全体军民同仇敌忾、严阵以待的战斗风貌。“更加众志成城”,突出了无产阶级政治的统帅作用。“更加”,副词,表示递进。“众志成城”的“志”,是誓死保卫红色根据地的战斗意志,是坚决走井岗山道路的凌云壮志。而统一“众志”的就是战无不胜的毛主席的无产阶级革命路线。这两句,生动阐明了毛主席关于人民战争的伟大思想:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。”(《关心群众生活,注意工作方法》)

黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。结尾两句,写出了人民战争的辉煌胜利和敌人的可耻失败。“炮声隆”是这次战斗中的典型情节,强烈地烘托出了井冈山军民掌握战机转入反攻的昂扬斗志,显示了人民战争的雄壮声威。“报道敌军宵遁”一句,在胜利的喜悦中包含着对敌人的辛辣嘲讽。“宵遁”二字活画出敌人连夜抱头鼠窜的丑态,揭露出敌人外强中干的反动本质。“报道”二字,洋溢着军民欢庆胜利的无比喜悦。黄洋界的隆隆炮声,宣告了井冈山斗争和井冈山道路的伟大胜利,宣告了敌人必败,革命必胜的光辉灿烂前景。

《西江月·井冈山》是无产阶级革命路线的胜利凯歌。近半个世纪的革命历史有力的证明:井冈山道路,就是无产阶级举旗造反、坚持革命、进行武装斗争的道路,就是艰苦奋斗、继续革命的胜利道路。它有力地证明了毛主席的无产阶级革命路线的无比正确。坚持这条道路,革命的星星之火必将燃成燎原之势;坚持这条道路,就能推翻旧世界,建设新世界。今天学习这首词,就要高举井冈山红旗,发扬井冈山的革命传统和斗争精神,以阶级斗争为纲,坚持党的基本路线,把无产阶级专政下的继续革命进行到底!

2 个赞

螺丝钉

10

我最喜欢的毛主席诗词是《蝶恋花·从汀州向长沙》,尤其是里面的“万丈长缨要把鲲鹏缚”和“国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落”,很浓厚的人定胜天的革命豪情。

6 个赞