Originally published at: 以“美”之名——论“服美役”的本质及资产阶级对女性的压迫 – 曙光

以“美”之名——论“服美役”的本质及资产阶级对女性的压迫

无产阶级解放斗争协会 编辑部

Editorial Board of League of Struggle for the Emancipation of the Proletariat

10月24日,22岁的雨涵因心脏骤停被送进医院,她的血氧饱和度降至68%——处于严重低氧状态,并同时出现酸中毒和严重低血钾症等症状。而致使她陷入如此危险境地的,是她服用的减肥药。四年半前,雨涵的体重是170斤。在同时使用催吐剂、导泻药物和利尿药物数年后,现在的她体重仅剩80斤,身体的各方面机能都受到了严重的损伤。

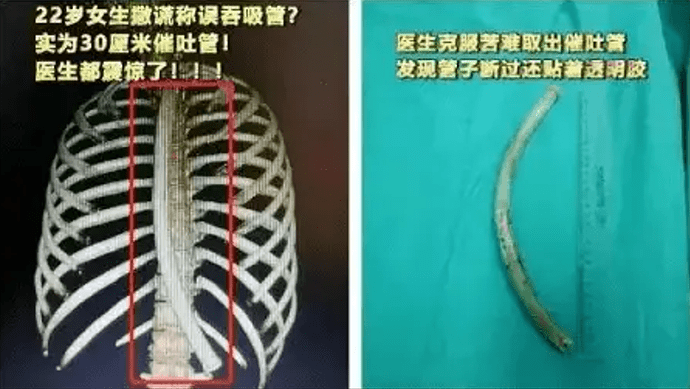

事件一经曝光,便有诸多资产阶级医生和媒体戴上“体贴”、“关心”女性的假面,跳出来煞有介事地“科普”起减肥药的各种危害,仿佛雨涵的悲剧只是她个人的无知造成的。然而,中国社会上像雨涵一样狂热地追求“美”,为了“变美”不惜花费大量时间、金钱甚至身体健康的有产阶级女性并不在少数。她们实际上并非完全不了解各种减肥方法可能对身体造成的损害,但是却依然“义无反顾”地选择走上了这条道路,正如在她们当中流行的一句“格言”所表明的——“要么瘦,要么死”。在不很富裕的小资产阶级女性中,有通过催吐减肥的所谓“兔子族”。她们使用长达50厘米的塑料软管从食道中插入胃里进行催吐,长期暴食、催吐的循环使她们患上腹痛、食管破裂、胃食管反流病、神经性厌食症等各种疾病。催吐减肥的普遍,甚至导致了一批专门售卖催吐用塑料管的商家的出现。它们把成本不到几元钱的普通塑料管包装成闻起来“无味”、用起来“无痛”的“食品级”“仙女管”,以最低几十元的高价出售。而至于有钱、有闲的富裕小资产阶级和资产阶级女性,则往往通过美容整形的方式追求所谓“美”——为了保持肌肤“光滑”向面部注射玻尿酸、为了使鼻梁“高挺”而接受隆鼻手术、为了“修饰脸型”而将下颌骨削去……中国发达且不断膨胀的医疗美容行业正是建立在这样的基础上。2018—2022年,中国重医美行业[1]市场规模从717亿元扩大至1061亿元,在短短四年的时间内增长近50%。

这种在有产阶级女性中流行的对“美”的病态追求简直触目惊心,以至于也引起了一部分资产阶级、小资产阶级“女权主义者”的反对。她们认识到,在当今社会中化妆、打扮几乎成了对女性的“强制性要求”:在社会上,不化妆的女性被认为是“不尊重他人”的“懒女人”;在工作场所中,许多企业以“遵守职场礼仪”、“维持专业形象”等为由规定女性必须带妆上班,特别是空乘等女服务业劳动者,更是被要求穿“包臀裙”、高跟鞋等暴露性服饰;在文艺作品里,资产阶级女明星们一个个打扮得油头粉面、花枝招展……对于这种现象,资产阶级、小资产阶级“女权主义者”们为其起了一个称呼——“服美役”。她们说,“服美役”的现象之所以出现,是因为社会上的绝大多数女性普遍服从于所谓“男性凝视”[2]和“主流审美”。但是,至于女性为何要服从于“男性凝视”,以及这种以女性的病态为美的“主流审美”从何而来,她们都没有也不能作出解释。

实际上,早在百余年前,中国妇女解放运动的先驱向警予同志便已经说明了私有制社会中女性不计代价地追求“美”的原因:“从畜牧时代,农业时代女子所占有的经济生产要素之地位被男子攫去以后,女子的经济地位,社会地位完全被剥削专做‘阃以内’的分工。于是‘结婚’、‘卖淫’成为女子生活的惟一手段,而容貌的妍媸每每足以决定女子一生的命运,所以就是很穷的乡下老,也怕女儿成了无人要的贱货,不得不花几个钱,把女儿装饰装饰。实际生活的教训,长期训练的结果,于是女子好装饰的心理逐渐逐渐的为普遍化了。”[3]在这里,向警予同志指出,女性“好装饰”只是人类历史进入父权制社会后才出现的现象。在原始共产主义的母系氏族社会中,由于承担了能够稳定提供食物的原始农业和为整个氏族服务的家务劳动,女性享有崇高的社会地位,并不需要以结婚、卖淫为生,自然也不需要装饰、打扮。然而,随着生产力的发展和生产活动的复杂化,原本从事狩猎的男子也逐渐参与到农业生产当中,并且成为了这一领域的主导者。与此同时,在生产力发展的基础上,剩余产品和对剩余产品的私人占有也出现了——过去需要整个氏族的劳动力才能进行的生产活动,现在个别人也能够胜任了,而男性作为农业生产的主要劳动力,自然成为了食物和生产工具的所有者(后来又成为了奴隶的所有者)。伴随着集体劳动为个人劳动所代替而来的,是个体家庭取代氏族公社成为基本的经济单位。从而,女性从事的家务劳动也失去了其社会性质,她们无法再通过这种劳动取得报酬。为了谋生,她们只得通过结婚、卖淫的方式,依附于财富的主要占有者——男性,对妇女的压迫、奴役以及妇女“好装饰”的现象便由此产生。在如今的中国资本主义社会,妇女的处境也并无二致——女性由于受到月经、生育等生理活动的影响,往往不能保证现代机器大工业所需的劳动的连续性。因此,她们在劳动力市场上备受歧视和排挤,实际上被剥夺了独立的谋生手段和经济地位,大部分女性只是作为男性的家庭奴隶和生育工具才得以生存。除了生计的窘迫之外,妇女所面临的还有各种资产阶级反动意识形态的灌输。为了奴化女性,资产阶级通过一切可能的渠道向她们灌输女性必须依附于男性的父权制思想:在家庭伦理剧中,“三从四德”的儒教观念始终是各种情节围绕的主题,妇女被束缚在家庭的狭小范围之中,每天的活动只有家长里短,交往的范围仅限夫家娘家,对丈夫要顺、对公婆要孝、遇事要隐忍成了她们赖以生存的信条;在恋爱偶像剧中,女性的形象往往被塑造为肤白貌美、“小鸟依人”、“恋爱至上”,仿佛女性从外貌到思想的一切,都是为了成为“花瓶”和男性的性工具而生的……在各种形式的奴才思想的“狂轰滥炸”之下,一部分已经成为或正在成为家庭奴隶的女性,竟认同了自己所处的奴隶地位,成为现存压迫制度的维护者;一部分尚未成为家庭奴隶的女性,也越发希望依靠男性获得将来“稳定”的生活,从而越发热衷于提高自己作为家庭奴隶和生育工具的“价值”,以便为自己找到一个合适的买家、物主。由此,当代女性“服美役”、迎合“男性凝视”、不惜使用各种极端方式追求“白幼瘦”的“主流审美”的现象便产生了。

同样,对于这些资产阶级、小资产阶级“女权主义者”口中的“社会主流审美”的来源和阶级实质,马克思主义也早已给出了科学的解释。“在阶级社会中,每一个人都在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印”[4],审美作为一种意识形态也并不例外。并且,“统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想”[5],自人类进入阶级社会以来,从奴隶社会直到资本主义社会,社会主流的对女性的审美标准实际上都是剥削阶级的审美标准。一切剥削阶级的共同特点在于好逸恶劳、脱离劳动,在于通过压迫和剥削劳动者生活,在于以玩赏他人的苦难、毁坏他人的尊严为乐。这些特点便也反映到他们的审美中来,特别是反映在对女性的审美中:欧洲中世纪贵族女性往自己的脸上抹上白得刺眼的铅粉,宋代以来的中国封建地主阶级强迫女性裹小脚,民国时期地主买办资产阶级费尽心思地“改良”愈发紧身和色情的旗袍,当代欧美资产阶级追求所谓“健康的”、实际上只能在沙滩上或“美黑舱”里晒出来的“小麦色”、“古铜色”皮肤……这些纷繁复杂的审美标准让人看得眼花缭乱,但它们的核心实际上都在于把“美”与“沾一身清香的泥巴,开两手光荣的茧花”的劳动妇女相隔绝开,而相反地将它与各种脱离劳动、易于掌控的特点联系起来——肩不能挑、手不能提的纤细身材,不历劳动磨练、不经风吹日晒的细皮嫩肉,根本不符合正常人体比例、突出得不能再突出的夸张性征……这便是当代中国资产阶级大肆宣扬并竭力粉饰为所谓“普世的”、“超阶级的”“美”的实质。

资产阶级、小资产阶级“女权主义者”在理论上无能的同时,在实践上也是反动的。她们往往将自身活动的范围局限于文化领域,在化妆、打扮等问题上兜圈子,也许偶尔提到就业中的性别歧视等经济问题,但尤其不谈论政治。而她们之所以对女性是否应该化妆、打扮表现出过度的关切和关切,也正是因为她们是拥有为化妆、打扮所必要的金钱和闲暇的有产阶级。至于那些受剥削压迫最深并在劳动实践中形成了勤俭朴素的世界观的劳动妇女,多半是不会过分地在意这个问题的。并且,就是在化妆、打扮的问题上,资产阶级、小资产阶级“女权主义者”的世界观和方法论也是唯心主义的:她们认为“服美役”是大多数女性愚昧无知、盲目顺从于“社会主流审美”的结果。要消灭“服美役”,只有用她们那一套“女权主义”理论使女性“觉悟”,进而一个个“脱美役”、脱离“男性凝视”和“外貌规训”。通过马克思主义、历史唯物主义的分析,我们知道,这套“从观念到观念”——认为社会意识决定社会存在,认为改变某种社会现象的办法在于通过“宣传”、“教育”改变人们的观念,而不能解释资产阶级审美之所以存在和女性之所以服从于这种审美的社会经济根源——的理论根本不能消灭“服美役”现象,更不能实现广大妇女的解放。就连资产阶级、小资产阶级“女权主义者”自己也意识到,化妆、打扮几乎可以说是一种社会对女性的强制,并用封建社会农奴的被强迫服役来比喻这种现象。就让我们也使用她们打的这个比方吧——难道可以简单地通过向农民宣传“不要为地主服役”来消灭劳役吗?换言之,难道在地主阶级垄断了土地和生产工具,并对农民实行超经济强制的情况下,农民可以不为地主服役吗?几千年来的历史证明,只有通过反对封建生产关系的社会革命,农民才能从封建枷锁中解放出来,真正实现“不当差、不纳粮”的社会理想。

同样的道理完全可以用来回敬我们“天真的”“女权主义者”们,那就是:不消灭那种使女性不得不卖身于男性才能够生存的生产关系和整个社会制度,难道可以让女性不化妆、不打扮吗?难道可以让女性摆脱成为家庭奴隶与性和生育的工具的命运吗?答案显然是否定的。与此相反,革命导师恩格斯早在一百多年前就在《家庭、私有制与国家的起源》一书中阐述了只有消灭私有制才能使广大妇女获得彻底解放的真理,而这只有一场轰轰烈烈的社会主义革命才能做到。在社会主义社会,一方面是妇女不再被束缚于狭小的家庭之内,而是广泛地参与到一切社会劳动当中,并成为各个生产领域中的一支发挥伟大革命作用的力量;另一方面,就连家务劳动本身也在逐步实现着社会化——为劳动者设立的托儿所、幼儿园、食堂等大量涌现。从而,妇女在经济上不必再依附于丈夫,男性的统治自然也就失去了其赖以维持的基础。同时,社会主义社会实行“不劳动者不得食”的原则,反对寄生和一切剥削、压迫的行为,自然也不再提倡旧社会那一套病态的审美标准,而是以健康、劳动、自信、自强为美。在社会主义苏联和社会主义中国的历史上涌现出的一批批女劳动模范、女战斗英雄,都是社会革命使广大妇女从家庭奴隶成为“半边天”的明证。只有社会主义革命,才能将现有的腐朽、反动的资产阶级审美和父权制思想扫荡尽净,才能将“服美役”的现象彻底根除。十九世纪的法国空想社会主义者傅立叶曾经说过,“在任何社会中,妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度”。今天,我们革命的马克思主义者也要说——只有实现社会解放才能实现妇女解放!