在学习的时候遇到这样一个问题,如果说脑力劳动创造价值,那么就有一股知识可以创造价值的味道,但是如果脑力劳动不能创造价值,如何看待程序员等脑力劳动者呢?

必须说你这个问题问得很好,这是在学习政治经济学时会触及的一个重要问题。这个问题其实我们协会在好几年前就讨论过,并且作出了解答。现在,我再回答一遍这个问题。当然时间仓促,我先做简短的回答。

首先,能不能创造价值的区分不是脑力劳动或体力劳动,所以这个问题的前提是错误的。

能或不能创造价值的劳动的区别在于,这一种劳动是生产性劳动还是非生产性劳动?并且,这个问题的讨论有一个前提,能创造价值的劳动,必须是存在商品生产和商品交换的社会里的劳动。否则,在不需要商品生产和商品交换的社会里,产品生产出来之后就无需以价值的形式把其中所蕴含的劳动量表现出来。

在存在商品生产和商品交换的社会里。一般来说,生产性劳动是创造价值的劳动,而非生产性劳动是不创造价值的劳动。

但是,这里又涉及到了生产性劳动和非生产性劳动的定义问题。

对于生产性劳动和非生产性劳动,其实存在三种定义。

对于资产阶级而言:能够带来利润的劳动就是生产性劳动,不能带来利润的劳动就是非生产性劳动。

对于资本主义社会而言:能够创造剩余价值的劳动就是生产性劳动,不能创造剩余价值的劳动,就是非生产性劳动。

最后,它真正的定义是:能够创造物质财富的劳动是生产性劳动,不能创造物质财富的劳动是非生产性劳动。

因此,一种劳动是否创造价值,我们得先看这个劳动是否创造物质财富。

另外,必须指出,没有纯粹的脑力劳动,也没有纯粹的体力劳动。脑力劳动只是指以脑力为主进行的劳动,体力劳动也是指以体力为主进行的劳动,根本没有纯粹的脑力劳动。

以上的回答是一个引子,接下来开始正式解释这个问题。

先直白的回答,程序员的劳动是否创造价值(或者如提问者所说的脑力劳动是否创造价值),因为他是不创造物质财富的劳动,所以是不创造价值的。

首先,根据马克思主义政治经济学的劳动价值论,必须承认商品的价值是由包含在其中的人类劳动构成的,商品的价值量等于包含在其中的无差别人类劳动量。这样一来,我们可以发现一个问题,程序员通常被看作是创造编程代码这种商品的“生产者”。而编程代码很明显不是一种物质财富,并且按照劳动价值论来说,很明显在市场上流通的那些所谓电子应用商品的价格,很明显与程序员的脑力劳动不成比例关系,没有比例关系就说明程序员的劳动不是直接物化在了这些所谓的电子应用商品里面。那么是否因此可以说这种劳动是非生产性劳动呢?不是的,逻辑并不能这么简单。

首先针对上面解释的这个问题,电子应用本身根本就不是商品,因为商品必须是物质的东西,必须有物质载体才能够存在。我们以电子游戏为例,电子游戏本身并不能成为商品,因为它并不是物质的东西。电子游戏不过是按照编程者所设定的程序,然后在电子计算机上运行,改变电子屏幕的电子排列,以显示不同的内容罢了。实际上,“电子游戏”在买卖的过程中是通过一定的物质载体来进行交易的,比如它可以把电子游戏的内容刻录在光碟里,然后买卖光碟。也可以通过网络游戏平台来买卖游戏(比如steam),这时他又要通过现实中有物质实体的服务器来进行传输。因此,实际上交易的商品是千变万化的,它是根据物质载体发生了改变,那么,这个商品的价格实际上取决于制造并维护这种物质载体所消耗劳动量。在这个过程中,只有生产光碟并刻录光碟,生产或者维护服务器的劳动是生产性劳动。也只有这些劳动在创造价值。

那么,另一个问题来了,根据大家现实中的经验,很容易明白,生产并刻录光碟所耗费的劳动量是一定的,生产或维护服务器的劳动量也是一定的,但是承载了不同游戏内容的同样物质载体却能够卖出不同的价格,这是否违反了价值规律呢?

当然没有违反价值规律。我们可以拿另一个商品做类比,来解释具有不同电子游戏内容的相同物质载体价格不同的现象的原因。这种商品就是书籍。因为它作为一种大家所熟知的,可以承载不同意识内容的物质载体,可以抽象掉其他因素的干扰。按照上述的理论,在生产书籍的过程中,生产油墨的工人,生产纸张的工人和负责印刷的工人的劳动才是生产性劳动。但是,我们在这里会同样碰到一个问题,那就是在生产设备、工艺和原料使用方面较为接近的书籍,也会因为其内容不同,而存在不同的价格。实际上,这种价格就是垄断价格。垄断价格,是价格的一种特殊形式。那些因为生产条件特殊,而使得这种商品的生产者得以垄断这种商品生产的商品,就可以使它的价格成为垄断价格的形式。(垄断价格还有一个特殊情况,那就是购买方垄断了购买的条件商品出卖者只能把它的商品出卖给少数购买方,在这种情况下,垄断价格会远远低于商品本身的价值)垄断价格既不是由价值决定,也不是由价值的转化形态生产价格决定,而是由买者的购买力及购买意愿所决定的。因此在商品生产的社会里,由于不同书籍包含着不同的内容,这些不同的内容具有着不同的受众,而这些受众的购买力和购买意愿也各不相同,他们的数量也不一致。所以不同种类的书籍定价不同,甚至于细分到每一本书定价都不同。

如此一来,有关于包含了不同内容而载体物质载体却相同的“电子游戏”,它们的价格会出现各不一致的情况,也就完全得到了说明。实际上,现实的例子也就证明了这一点。steam作为一个游戏平台,他设置游戏服务器并维护他的成本总是一定的,而在steam平台上所销售的游戏,在不同国家和地区的价格却各不相同。这就是因为垄断价格的原理在发挥作用。正是因为不同国家和地区的游戏玩家,也就是所谓电子游戏的消费者,他们的购买力和消费意愿各不相同。我们往往可以看到那些欧美发达国家和地区的电子游戏价格比较高,而落后国家和地区的电子游戏价格比较低。一个最明显的例子就是阿根廷区的游戏价格较低,所以导致大量玩家购买阿根廷区的游戏账号,或把自己的游戏账号转为阿根廷区。

不过,实际上垄断价格是不会完全违反价值规律的。根据劳动价值论,整个社会所生产的商品价值量是一定的。不管各个不同的商品价格如何背离他们的价值,但全社会商品的总价值一定等于全社会商品的总价格。因此,拥有垄断价格的商品,其价格大幅超过价值的部分是从别处取得补偿的。这种因其价格大幅超过商品本身的价值(或低于其本身价值)而取得的利润,叫做垄断利润。

垄断利润有几个来源:一、小商品生产者。因为只有大资产阶级才能掌握商品垄断权,所以大资产阶级和小资产阶级的交易,会使得大资产阶级从小生产者那里获得垄断利润。一般来说这种情况发生在小生产者出售原料,而大资产阶级压低价格购进原料的情况下。

二、殖民地人民。因为殖民地国家的经济发展水平落后,没有独立的工业体系,根本不能独自生产本国所需要的大多数商品,因此必须依赖进口工业品。而帝国主义国家往往把殖民地国家作为自己的原料基地,在这些国家发展单一作物制农业或者简单采矿业。在这种情况下,帝国主义国家会把本国的工业品远高于其价值的价格卖给殖民地国家,而把殖民地国家的原料商品,以远远低于其价值的价格,从殖民地国家那里掠夺过来。在这种不平等交换中,帝国主义国家可以获得巨额的垄断利润。买和卖都能够获得大量利润,是从一头牛身上剥两层皮。

三、劳动人民的劳动力价值。一般我们说剥削是发生在生产过程中的,在这个过程中,资产阶级凭借生产资料占有了只能出卖自己劳动力的工人阶级创造的物质财富,也就是资产阶级占有剩余价值。但是,在帝国主义阶段,剥削可以发生在流通领域里,这就是通过垄断价格起作用的。因为帝国主义就是垄断的资本主义,垄断资本是占统治地位的,在这个时代,垄断价格已经成为了商品价格的一种普遍形式。在劳动人民购买具有垄断价格的商品时,他们就不得不支出一部分劳动力价值来换得这些商品。这样一来,竟然在商品流通的过程中发生了剥削,等价交换的原则被打破了。这实际上也反映了帝国主义阶段资本主义的极端腐朽。实际上那些高价电子游戏及其道具,就是利用垄断价格这个形式,把游戏玩家的钱都掏到了资产阶级的腰包里。当然了,能够在电子游戏中花费大量金钱的都是资产阶级及其阵营里的一份子,这些人花费在电子游戏金钱,又来源于对劳动人民的剥削。因此,电子游戏的存在,实则是使劳动人民恶化的根源之一。

另外,垄断利润的来源,还有垄断资产阶级根据国家垄断资本主义政策而攫取。比如依靠国民经济军事化(在中国现在有国民经济疫情化)获得大量国家订单。这里不展开讲。

还有一点要说的是,随着现代科学技术的发达,劳动生产率的不断提高,实际上,存在了各种不同意识内容的物质载体的生产成本应当是下降了很多的。但是资产阶级如今利用垄断价格的形式,赚取了高额利润,这也是垄断资本主义,即帝国主义的腐朽性的体现。

在过去的社会主义中国,书籍的定价非常低,往往只有几分钱或一角两角。这就是因为社会主义中国,不存在用垄断价格来掠夺人民的现象。书籍的定价,基本上取决于油墨工人、造纸工人和印刷工人所耗费的劳动。

但是在今天的资本主义社会存在着所谓“知识产权”一说,实际上也就是通过对知识的垄断,来给它的物质载体赋予一种具有垄断价格的商品的属性。这种知识私有制的现象,也是十分反动的。正是由于这种知识私有制的存在,导致了现今各种所谓“文化商品”价格的高腾。在资本主义社会里,那些衣不蔽体,食不果腹的劳动者,又能拿出多少闲钱去消费这些价格高昂的所谓“文化商品”呢?而广大的小资产阶级,又花费了大量金钱在这些所谓的“文化商品”,“刷视频、打游戏、看黄色”上面。可谓正是用自己的钱,来供养资产阶级,统治自己的精神。并且还壮大着资产阶级,制造更多反动意识形态,来维护他们社会的巩固。

根据以上的所有回答,我想发问人最初提出的这个问题应该得到了解答。

简单的说,一种劳动是否创造价值,要看一种劳动是否创造了物质财富,这种劳动是否是生产性劳动。而纯粹的脑力劳动是不可能创造物质财富的,并且也根本就没有纯粹的脑力劳动。

程序员的劳动是不创造物质财富的,因此也就不创造价值,属于非生产性劳动。

程序员的收入,来自于整个社会国民收入的再分配。他们从创造物质财富,也就是进行生产性劳动的劳动者那里,取得自己的收入(不管是价值形态上,还是实物形态上)。

但是有一点必须要指出,并不能说非生产性劳动就低于生产性劳动。只能说,生产性劳动是非生产性劳动的基础。没有生产性劳动,就不可能有非生产性劳动。没有生产性劳动的发展就不可能有非生产性劳动的发展。

在非生产性劳动内部,也要区别每一种非生产性劳动是有益的还是有害的。有些非生产性劳动是有益于人类社会发展的,有些则是无益的。有益的劳动,比如必要的商业劳动促进了商品流通,保持了商品经济社会的正常运转,比如革命文艺的创作可以传播正确的思想。而无益于人类的非生产性劳动,在当今这个帝国主义时代就多得很了,比如今天大量涌现的反动资产阶级文艺的创作,都是无益于人类的非生产性劳动。至于说到程序员,目前IT行业都是服务于资产阶级利益的,而且很多是完全对社会生产无益,甚至还有些是帮助传播反动资产阶级精神鸦片的。当然,具体到每一个程序员,要从他的工作内容,去具体情况具体分析了。

帝国主义时代的特点就是那种脱离生产的劳动和脱离对人类有益的劳动日益增加。比如由于资本主义进入帝国主义阶段,其固有矛盾空前尖锐,导致商品周转极端困难。资产阶级为了顺利实现商品,加强了他们互相之间的竞争,并且大大增加了商业纯粹流通费用。实际上,今天很多商业纯粹流通费用是不必要的。比如高额的广告宣传费用。具体说来,用于进行广告宣传程序开发的劳动就是不必要的,用来促进商品流通的电商直播劳动,也是不必要的。在这里面又有很复杂的情况需要分析了,但这些问题不是我现在要回答的问题,所以暂不赘述。

作为生产性劳动的环节之一的脑力劳动有没有什么例子![]() ,例如给那些自动化机器编程的算什么?画图纸、在纸上写文章算是创造物质财富吗?编程以改变硬件设备的状态算是用自己的劳动改变物质形态吗?如果刻录光碟是生产性劳动的话,那程序员编程似乎也可算作了?只不过是复杂程度更高的

,例如给那些自动化机器编程的算什么?画图纸、在纸上写文章算是创造物质财富吗?编程以改变硬件设备的状态算是用自己的劳动改变物质形态吗?如果刻录光碟是生产性劳动的话,那程序员编程似乎也可算作了?只不过是复杂程度更高的![]()

服务业的体力劳动不创造价值倒是好理解。

这个是整理思路的时候出现的错误,现已修改。

实际上,因为程序员的脑力劳动不直接创造物质财富,所以是不能称为生产性劳动。但是,有时非生产性劳动有时也作为整个生产活动一部分发挥作用。他不是直接的创造物质财富,而是帮助生产性劳动更好的去创造物质财富,

这里说的脑力劳动是指上文提到的“纯粹的脑力劳动”吗,如果是一般的脑力劳动和体力劳动,因为只是脑力和体力的占比不同,不会导致绝对是或者不是生产性劳动吧?有点不明白了。我记得说作家手写一本书也是创造了物质财富,不过很少很少来着。

没有纯粹的脑力劳动,也没有纯粹的体力劳动,总是有一方占主要方面。但是当脑力劳动不是为了直接创造物质财富的时候,它就不会创造价值。很久以前举的那个例子说的是如果一个人写书他是写了一本手抄本,那么它相当于是自己生产出了手抄本这个物质财富。但是从这个角度来看,抄写的劳动,又变成体力劳动了。但是脑力劳动和体力劳动是不能够划清界限的,所以与其说脑力劳动和体力劳动的区别,不如说是生产性劳动和非生产性劳动的区别。假使一个人是写手抄本,写了一本东西出来,那么它的价值一定很高。而这个编写手抄本的劳动也就成了生产性劳动了。

在欧美地区销售的游戏价格相较于落后国家和地区普遍较高,如何从垄断利润的三个来源分析它垄断价格的成因?我的理解是,欧美地区的游戏载体,比如服务器,地租等成本高,而这部分又是从劳动人民的劳动力价值里剥削来的,但是感觉比较浅显。

不是吧,这个是因为垄断价格,因为欧洲人民购买力比较高,垄断资产阶级认为能从他们手上攫取更多的垄断利润,认为定价更多他们也能买得起,所以才会提高。比如普通的无产阶级或者是底层小资产阶级,那就是自己的劳动力价值(工资或者是营业额,因为小资产阶级也是依靠自己的劳动赚钱的,也是劳动力价值)的一部分就要被这些垄断资产阶级夺走了。

垄断价格是由商品出售者(或购买者)对商品的出售(或购买)条件形成垄断的情况下形成的。电子游戏的出售,主要是掠夺各国人民的劳动力价值。电子游戏在精神上对人的腐化作用是很强的,在物质上也会使人变得贫困。电子游戏的消费者,如果是资产阶级,那么他们使用的就是剩余价值,他们在电子游戏里大量消费金钱之后就要加强对无产阶级的榨取。如果是小资产阶级,那么他们就要耗费自己的劳动,并且使他们的道德更败坏,更加远离无产阶级。如果是无产阶级不幸沉迷电子游戏,那么他们本就只够维持生存的生活资料消费的工资(即劳动力价值),又要拿出一部分来给电子游戏,生活水平就会极端恶化。现实中不是有很多这种例子吗?很多人为了上网打游戏,宁可忍饥挨饿吃泡面,也要支付网费或者给游戏充钱。

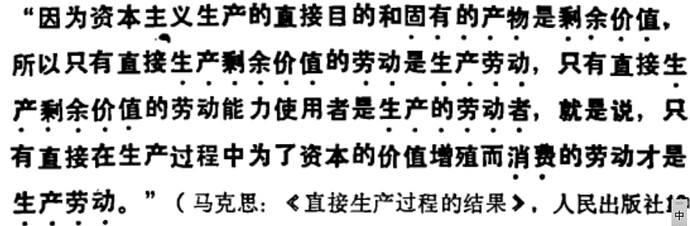

我有一个逻辑上疑问,马克思曾经在他《资本论》的手稿中提到过,在资本主义下生产剩余价值的劳动才是生产劳动,如下:“因为资本主义生产的直接目的和固有的产物是剩余价值,所以只有直接生产利余价值的劳动是生产劳动,只有直接生产利余价值的劳动能力使用者是生产的劳动者,就是说,只有直接在生产过程中为了资本的价值增殖而消费的劳动才是生产劳动。”这种生产劳动的定义是针对资本主义而言的,并且也是正确的。因为只有产业资本才是生产剩余价值的资本。而产业资本所驱使的劳动都是生产物质财富(无论生产资料还是消费资料)的劳动,这同生产性劳动的最一般定义——生产物质财富的劳动是不冲突的。不过,那些在资本主义下为自己的生活而劳作、耕种的小农户,他们为自己从事的劳动并不参与商品交换,并不创造剩余价值,因该不算作“生产剩余价值的劳动”,那么也不应该算作资本主义下的生产劳动。但他们却实在的是创造物质财富的劳动,这一点应该怎样解释才好。![]()

我觉得小资产阶级是资本主义社会的中间阶级,他们为自己而劳动的情况下所得的盈余(剩余产品)其实就是一般而言的利润,他们的剩余劳动直接创造出利润而不是像资本家那样还需要将剥削自工人的剩余价值转化为利润。从这一点上来说,小资产阶级所得的利润和社会主义生产中得到的利润有相似之处,就是都不是剥削所得,而是劳动所得。但是和社会主义生产不同的是小资产阶级是为了自己且仅仅是为了自己而劳动,他们得到的利润最后是直接用于让自己的个人财产增值,而且到最后也必然要两极分化,要么是利润积累到一定程度转化为资本,开始进行资本主义雇工剥削,要么是不断亏损然后破产沦为无产阶级。所以他们的劳动严格来说也算是资本主义下的生产性劳动(就小农而言确实是如此),但是不能说是资本主义的生产方式。何况资本主义社会的小农不可能是纯粹的不参与商品交换,现代社会已经不允许这种脱离资本主义经济的小农存在了,农民总归要靠出卖农产品来换取自己各种必需的工业品的,他们的这种生产农业商品的劳动就是资本主义下的生产性劳动。至于他们为自己而进行的劳动,比如生产自己的口粮这种,那也只能说是相当于资本主义下工人的必要劳动,生产出来后给自己消费了,通俗一点可以理解为自己给自己付“工资”(虽然“工资”这个范畴严格来说只适用于无产阶级,但是为了方便理解可以类比一下)。因为他们归根到底是为了能够满足自己维持劳动力再生产的需要而给自己生产口粮,最后还是要生产出多余的农产品拿来交换工业品,不是为了别的。而如果他们本来就不是资本主义生产方式的一部分,那也无所谓这个问题本身了。

你的问题其实很简单,因为你说的这种小生产根本就不是资本主义生产范围之内的东西,它是资本主义生产的一种补充,但它本身不是资本主义的生产方式。研究政治经济学应该以一个社会主要的生产方式来进行研究,排除那些复杂的干扰的因素。

定义“创造剩余价值的劳动是生产性劳动”,那是在资本主义生产范围内定义的。资本主义的生产是最发达的商品生产。为了自己进行的劳动,自给自足的劳动,那不是生产资本主义的生产。

程序员的工作不创造价值,他们的工资是软件公司购买他们的劳动力的价格。软件公司的利润来自与社会上的剩余价值,参与剩余价值分配。

话说怎么算是转移价值,创造物质财富时一定会转移价值吗

转移价值是因为劳动具有二重性,在创造新的价值的时候也会把过去的物化劳动转移到新的商品上。如果原来的劳动对象没有价值那就转移不了了,但是一般不会有这种情况,因为即使劳动对象是自然物(没有价值),但生产工具都是人制造出来,是有价值的。

其实想问一下为什么洗盘子没有把水的价值转移到盘子里,或者把活劳动凝结到盘子里.

把脏盘子洗干净和把脏水净化干净,前者不是生产劳动,后者是生产劳动?前者盘子的使用价值没变,后者水的使用价值变了?

那是否脑力劳动都不产生价值,脑力劳动是在加强体力劳动的速率吗?或者说是在规划体力劳动者?就比如工程师画图来规划建造。那医生作为脑力劳动者算在产生价值吗?服务业产生价值吗?