大概是三年之前,曾经读过这本书在中国资本主义复辟之后的篡改版本——《唯物辩证法大纲》。不过当时看的很囫囵吞枣,只学了一个大概,对于其中的内容都没有仔细思考,对于其中讲述的各种矛盾论和逻辑学等等马克思主义哲学内容也根本没有掌握。现在看来这样的不学无术非常有害,所以现在重新开始读这本书,并写一些自己看书的感想和疑问,希望和大家交流讨论,尽力做到每天更新。

00年代出版的版本,怒删刚复辟版本的序言。把马克思主义是彻底科学和革命的,改成科学和革命的,把“彻底”、“唯一”种种词语删掉,好为其他资产阶级哲学开门。

(引言部分)

无产阶级要夺取革命的胜利,就必须有一种精神武器指导斗争,这就是唯物辩证法(马克思主义哲学)。唯物辩证法不是产生出来就没有变动过了,而是随着革命的发展而发展,一直有新的部分。同样的,反对无产阶级革命的人也有他们的“精神武器”指导他们的反革命行为,也就是各种别的、错的哲学,而且要在哲学领域用这些错的东西来攻击马克思主义哲学。不过正是这种对马克思主义哲学的攻击使得马克思主义哲学发展了。这里说明任何哲学思想都不是凭空产生的,马克思主义哲学是为了革命的目的,各种其他反动哲学是为了反革命的目的。学哲学是为了革命,为了解决革命中的问题,而不是在书斋里辩经。在书斋里把别人辩赢也没有一点用。

这里自己一下子没有想到什么例子,希望有懂现在流行的一些错误哲学学派的同志补充一下现实例子?另外想到一点,就是平常会提到什么“吃喝哲学”、“享乐哲学”,比如说“摆烂是一种人生态度、处世哲学”之类的话,这些东西感觉也不是系统的关于世界的一般看法的理论,但是说这些是“哲学”好像也有点道理,所以这种到底算不算“哲学”?

这确实算作一种哲学,在《中国劳动人民革命哲学史略》中说过:

其实,哲学的观点和体系并无质的差别,它们之间,不存在一个不可逾越的鸿沟。体系不过是某种观点的展开,而某种根本观点则是体系的核心和基石。

在艾思奇的大众哲学中对这两者的关系说的比较清楚:

因此,如果把哲学看成非常神秘玄妙的东西,以为它和人类日常生活隔着十万八千里,这是错误的。我们必须明白肯定地说,哲学就在千万人的日常生活和思想里。但是,另一方面,如果以为日常生活中的感想里就有完整的哲学思想,那也同样是犯了错误。因为这样一来,就等于说,任何人都用不着研究哲学了,即使不研究,也可能有自己的明确而有系统的、甚至于很正确的哲学思想了。

日常生活中的感想,常常是动摇不定的,常常被暂时的事物现象所影响,不能前后一贯。究竟是“一切皆变”呢? 还是许多事物都不会变化呢?两种互相矛盾的思想,往往在你一个人的头脑里混杂在一起,你往往觉得两种思想都好像有道理,没有方法辨别哪一种对和哪一种不对。这就表明日常的感想常常是没有系统的、不明确的,这里虽然有“一切皆变”的正确的哲学思想的萌芽, 但还不能集中起来,成为前后一贯的完整的哲学思想。

那就是说这确实是哲学,但是并不是一种系统的、成体系的哲学。这么说确实有道理。(想到这里感觉自己还是有那种在资产阶级学府里长期养成的知识分子习惯,就是总觉得得系统的、成体系的、规范化的东西才作数,也就是得“看起来高大上”的才算数。忽略日常的东西的意义。)

我直接想到的是“普世价值”这个词,这一套其实就是西方的自由平等民主博爱。不过还不能具体地讲出来。

普世价值(自由、平等、博爱、民主)等等感觉一般算是资产阶级的政治口号?说这些是“全人类”共同追求的东西,感觉更偏向于政治、法权思想而非哲学。

(第一篇前言,2025.1.30)

世界观是人们对整个世界的一般看法。也就是说在我眼里这个世界是怎么运行的,按照什么道理运行的。这一套看法也不是从天而降,而是“一定阶级的历史地位和根本利益在意识形态上的集中表现”。比如不能指望一些干了一辈子压迫人勾当的资产阶级认同“不劳而获”是错的,因为在他看来这个世界的道理就是不劳而获是对的,“地球就是这么转的”,自己压迫别人是对的。

很多人不一定能提出一整套系统的哲学理论,来总结自己对世界的一般看法。但是同一个阶级的人里必然会有一个或者两个人来做这项工作,把这一个阶级的人对世界的看法总结起来,提出一套哲学理论。所以世界上会有很多不同的哲学理论,因为有不同的阶级,同一个阶级里还有不同的利益集团。这些都是对应的。从这里出发也可以看出哲学的阶级性:既然一种哲学代表的是特定的某一群人的利益,那么肯定就是为某一群人服务的,不可能有一种哲学是超阶级的,其必定代表某种阶级的观点。马克思主义哲学就公开说自己代表无产阶级,但是资产阶级的哲学家往往就要把自己装扮成“普世”的。

不过资产阶级的哲学家把自己打扮成“普世”的例子,或者他们把自己打扮成“普世”之后所要达成的目的,书上没有怎么讲,自己也没有想到,不知道大家有没有一些例子可以举一下。

我学的中修教材中将哲学按希腊语直译为“爱智慧”,也就是说哲学是追求智慧的学问,并且举了苏格拉底的例子,“为什么苏格拉底是雅典最具智慧的人?因为他承认自己的无知”。

这样一来就用哲学的目的掩盖了哲学的作用。诚然,单说“追求”“爱”这样的动词,“智慧”这样的名词好像没有什么阶级性,但这些毕竟是人的活动,是不可能脱离人而存在的,人怎样的追求?追求怎样的智慧?追求智慧有怎样的目的?这些与人相关的问题无不提现哲学的阶级性。

资产阶级是回避这些问题的(至少在教材中是这样),他们所说的哲学不过是抽象概念的运动而已,闭口不谈现实的实践的哲学,实质不过是为了掩盖哲学和真理的阶级性。

确实,中修这一点上是这样的。他们把过去社会主义中国的哲学发展成果全部一笔勾销掉了,然后用这些黑货来代替。

(第一章第一节,2025.1.31)

哲学的最根本问题就是思维对存在的关系问题。之所以是最根本的问题,是因为【自有人类以来,整个世界的一切现象归结起来只有物质和精神两大类】。在人类出现以前书上没有说,但是应该是没有精神现象的(因为意识或者说精神是人脑这种物质的机能,如果说人类出现之前有猿猴,有各种动物,它们也有大脑这样的器官,但是终究说起来他们没有主观能动的去做事情,而是受到自然界支配,它们大脑的作用还是只能简单的处理各种神经信号然后做出反应,所以还是不能算作有意识,不知道自己这么说对不对,不知道有没有比较懂哲学或者生物学(虽然这并不是一个单纯的生物学问题)的同志可以来讨论一下)。哲学要提出对整个世界的一般看法,就必须先在这两种现象的关系上作出回答。

主张存在决定思维的是唯物论;主张思维决定存在的是唯心论。

【唯物论的根本论纲,是完全符合于人类在千百万年中的实践经验的。人们在社会实践过程中,随时接触外界事物,即接触种种物质现象。依据实践经验,人们很容易理解物质世界是存在于意识之外,并且不依赖于意识的。例如工人用机器和原料生产成品,农民用农具耕种土地……】

看到这里想到人类在做决定的时候都是依靠接触的物质世界的反馈,唯心论说什么世界是想象出来的,“我心即是宇宙”,完全站不住脚。意识里的东西不可能凭空产生,人能进行想象等思维活动都是先接触了物质的东西,再在脑中对这些物质的东西在脑中的映像进行加工,如果真的是意识决定存在,那人类根本就想象不出来任何东西,比如现在就让你去想象一个“东西”,但却不告诉你这个东西的任何性质,那么要么是根本想象不出来任何东西,要么就是从大脑中过去记住的东西里进行加工想象出来一些东西。由此可见一定是存在决定意识。

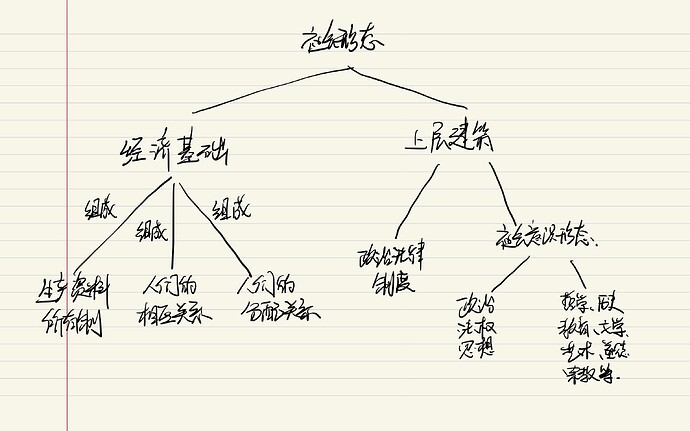

把唯物论的结论从自然界推到社会历史上就是历史唯物论。相对应的就有社会存在和社会意识,也就有社会存在决定社会意识。书上说【社会生活也分为物质生活和精神生活两个方面。物质生活是谋取物质生活资料的活动,精神生活是科学、艺术、宗教等等的活动。】这里的物质生活应该指的就是社会存在,而精神生活也就指的是社会意识。这里联想到另外几个经常提到的名词:经济基础、上层建筑。哲学小辞典指出【经济基础是社会生产关系的各个方面(即生产资料所有制、人们的相互关系和分配关系,其中生产资料所有制是生产关系的基础)的总和。上层建筑是建立在经济基础上的政治法律制度和社会意识形态。】所以应该可以说经济基础,也就是社会生产关系的各个方面是社会存在,而各种政治法律制度,各种社会意识形态(上层建筑),就是社会意识。

话说记得有人画过一张图解释上层建筑和经济基础(包括其中的生产关系各方面还有社会意识形态)的关系,不知道谁有存留,如果可以的话可以发到这里来一起看看

人不是突然出现的,大脑也不是突然出现意识的,这些都有漫长的发展过程,或者说是跟随猿人实践的不断深入发展起来的。当猿人的实践活动发展到制造和使用工具那一步,也就意味着猿人不仅认识了事物的现象,也把握了事物的本质和规律,而且作为思想外壳的语言也在不断深入的实践中因为协作的需要产生出来了,这样猿人也具有了抽象概括感觉材料的能力。意识是物质世界在人脑中的主观映像,就是由于实践的发展,猿人变成人,猿脑变为人脑,人脑发展出意识。虽然很难界定变化在哪一刻,但我想那时候应该不会考虑思维和存在的关系问题。

人和人的意识确实都不是突然出现的。人类的大脑也是猿猴的大脑发展而来的,但是在这种质变发生之前,猿猴的大脑确实是没有意识/主观能动性的。

这句话没有太看懂你想表达的意思,可以再解释一下吗?

嗯就是说从猿到人发展的时间很长,很难说哪一刻这个猿就变成人了,而且即使变成人,当时的“人”应该不会去思考思维和存在的关系问题,这样的哲学问题是在社会发展到一定地步出现的。

是的,大纲里也提到过哲学作为系统化的世界观出现大概也是在阶级社会产生之后

发展历史上代替原始社会而起的发展阶段,是古代奴隶制社会。奴隶制社会比较原始社会,是高级的进步的社会。由于生产力的发展,奴隶主与奴隶的阶级分裂,脑力劳动与体力劳动的对立出现了。剥削阶级的人们不从事物质的生产劳动,依靠体力劳动者所生产的生活数据为生,因此他们就有所谓“必要的闲暇”去专门从事脑力劳动,去做抽象的思索,而考察宇宙如何发生、如何构成的问题了。哲学的世界观,就是在这种前提之下形成的。

中修的教材中完全将这一段阉割了,只是避重就轻地说哲学出于“哲学家追根问底、知其所然的好奇心”说什么他们不满足于宗教信仰对世界的解释,说哲学家们“多为贵族,他们不必为生计操劳,因此才能从事纯思辨活动”